L’incorporation de force et se conséquences.

Extraits de l’article de Lucien HENRION paru dans le « Cahier Naborien » numéro 11

La situation en 1940

Après avoir décrit la situation de 1940, j’en viendrai à l’incorporation de force et à ses conséquences en partant de mon cheminement qui en fera l’illustration.

En 1918, la France victorieuse mais exsangue remet, après une éclipse de 48 ans, l’Alsace et la Moselle en son giron. L’Allemagne est à genoux, mais, humiliée, elle se reprend sous la férule d’un caporal moustachu. Nous y répondons mollement et nous nous endormons. Le coq gaulois se croit toujours le plus fort. La ligne Maginot nous protège certes, mais l’armement et surtout le moral ne suivent pas. Ainsi impréparés, nos dirigeants partent en guerre, d’abord en une drôle de guerre puis en une guerre brutale.

En six semaines, notre armée est à genoux et le vainqueur entre à Metz et à Strasbourg, se déclarant chez lui pour mille ans. Notre pays est coupé en trois parties, la libre qui sera occupée en novembre 1942, l’occupée et l’annexée, la nôtre. En effet, à l’encontre de tout droit international, hors de tout traité négocié, la Moselle est intégrée, au sein du Palatinat et de la Sarre, en la Westmark; l’Alsace rejoint le pays de Bade. Les autorités françaises sont déchues, le préfet Bourrat, en poste à Metz et les sous-préfets sont pitoyablement expulsés.

S’installent des Gauleiters, Burckel, de sinistre mémoire, à Metz, dirigeants provinciaux relayés, en une toile d’araignée, par des Kreisleiters, à la tête des arrondissements et des Ortsgruppenleiters, roitelets locaux munis de larges pouvoirs civils, par ailleurs chefs du parti nazi. Peu d’autochtones, sinon de fraîche date, occupent ces postes. Leurs titulaires viennent d’Allemagne.

Première mesure : l’expulsion de nombreux habitants notamment de la région messine de langue française. Des villages entiers se vident, aussitôt occupés par des colons d’outre-Rhin. La germanisation est en route. Des centaines de prêtres, l’évêque en tête, doivent passer la frontière de fait ainsi que de nombreux autres (plus d’une centaine de milliers) simplement soupçonnés de tiédeur allemande parce qu’anciens du Souvenir Français, dont le seul but était l’entretien des tombes militaires.

Nous étions dans la nasse. Nous avions été élevés par des maîtres hors pair, qui avaient su insuffler la valeur de la Patrie française.

Ainsi dès juin 1940, j’avais envisagé avec un cousin (nous avions 16 ans) de rejoindre ceux qui n’avaient pas voulu rentrer. Une tante nous en dissuada, arguant de la bonhomie des Allemands, tels qu’elle avait pu les connaître avant 1918. Elle a certainement révisé sa conception, cette brave tante, puisqu’elle est morte, martyre au camp de concentration de Bergen-Belsen.

Nous devions faire face, non pas héroïquement, mais petitement à la mesure de nos moyens multiples mais parfois dérisoires. En exemple simple : tout un chacun devait rejoindre une organisation; celles-ci foisonnaient. Les lycéens y étaient contraints de préférence aux Jeunesses Hitlériennes. Nous nous opposions avec force et pour y faire face, des subterfuges furent trouvés. Certains firent partie de groupes de secourisme (cela peut toujours servir). Pour ma part, j’avais opté pour le corps des sapeurs-pompiers de mon village. Donc pas de brassard à croix gammée au bras.

L’Allemagne envahit 1’ URSS en juin 1941. Burckel dira officiellement de ne rien craindre, notre incorporation au sein de la Wehrmacht ne pourrait correspondre qu’à la dégradation de celle-ci.

Malheureusement, ou heureusement, mais à notre détriment, l’envahisseur victorieux de 1’ URSS, qui amène les Allemands jusqu’au Caucase et aux portes de Moscou va, à partir de 1942, buter sur le ressaisissement russe. Dès le printemps, mais surtout en été, les Russes commencent vigoureusement à refouler l’envahisseur. De gigantesques batailles mettent aux prises des milliers de chars dans les chaudrons de Koursk-Orel et ailleurs en Biélorussie puis à Stalingrad en hiver 1942-1943 mettant à mal la Wehrmacht qui perd des centaines de milliers de combattants. Une armée entière, celle de Von Paulus, disparaît. Il faut une relève. Appel est fait à des volontaires de toute l’Europe. Le slogan est : “II faut détruire le bolchevisme”. Ce slogan n’est pas innocent.

La milice française de Darnand est preneuse. S’y ajoutent des volontaires espagnols, italiens, voire arabes. Même des prisonniers russes au sein de l’armée Vlassov s’y joindront. Chez nous, très peu de volontaires, sinon d’origine allemande. En mon lycée, deux d’outre-Rhin qui revêtaient déjà l’uniforme des Jeunesses Hitlériennes.

L’incorporation de force

Alors est prévue l’incorporation des plus jeunes, nés entre 1920 et 1924, au sein de l’Arbeitsdienst, le service du travail. À côté de travaux de tous ordres, pour ma part, dans la Ruhr, mon unité avait pour mission de déblayer les ruines d’Essen, ville régulièrement bombardée. Mais encadrés militairement, nous étions astreints, par ailleurs, à une vraie préparation militaire, sans fusil, certes, la bêche servant au maniement des armes.

Très rapidement les événements se précipitent. Le service du travail est réduit à 3 mois et dès le mois d’août l’incorporation militaire se précise. Les protestations ne cessent d’affluer dans les mairies et les sous-préfectures avec le souhait de partir en France. Des jeunes quittent effectivement et clandestinement leur village. La réaction est immédiate : la déportation ou la transplantation en Silésie de familles entières. Après ce coup de semonce brutal, l’enrôlement s’exécute progressivement pour ne pas trop ameuter la population. D’abord ceux nés de 1920 à 1924, qui étaient passés par l’Arbeitsdienst et qui n’avaient pas servi dans l’armée française, puis ceux de 1925 à 1927 (encore des gamins ) et pour comble ceux de 1914 à 1919 qui, eux, avaient eu l’honneur de servir ie drapeau français. En Alsace, l’incorporation ira même au-delà de ces classes d’âge.

Nos villages se vidaient, les dimanches devenaient lugubres et plus de joyeuses gambades pour ceux qui devaient endosser contre leur gré le feldgrau, l’uniforme vert olive de l’aigle nazi tenant en ses serres, l’abjecte croix gammée.

Les premiers incorporés qui, seuls, avaient obtenu la permission traditionnelle avant de partir au front, pensant s’être dédouanés ne réintégrèrent pas leurs corps, se cachant chez eux. Ils furent traqués à outrance ainsi que leurs familles. Ils durent vivre des mois durant, en reclus, dans des dépendances ou dans les forêts. Une vie dure, à attendre sur le qui-vive la fin d’un cauchemar. Ils végétaient, ils essayaient de se regrouper en forces armées. Certains furent repris, fusillés sur place ou traduits devant des cours martiales. À Longeville, il y eut ainsi six fusillés et 107 déportés.

Les incorporés de force de Saint-Avold devaient rejoindre l’ancienne caserne des Uhlans, sur le site de l’actuel lycée Poncelet (général du crû, de l’épopée napoléonienne, qui fut lui aussi prisonnier des Russes, mais en 1814). De suite pris en main, solidement encadrés, ils étaient embarqués en gare de Saint-Avold pour rejoindre leur corps d’affectation.

À la caserne la vie était dure, vu que le militarisme prussien ne ménagea rien pour faire de nous des automates ne devant plus penser seuls et devant marcher droit à la mitraille sous le commandement de supérieurs poussant leur force passagère au cynisme. Nos chefs étaient choisis parmi les plus fanatiques, essayant d’abord par la douceur et n’arrivant pas à bout de nos volontés tenaces, force leur fut d’avoir recours à la menace (conseil de guerre, peines de mort pour menées anti-nazies ).

J’ai ainsi vécu un calvaire par refus, étant bachelier, de suivre les cours d’officiers de réserve. J’aurais pu gagner quelques mois à l’arrière, mais me prostituer était impensable; que de compatriotes souffrirent ainsi ! Dans mon unité, un témoin de Jéhovah refusant de revêtir l’uniforme fut fusillé. Un mien cousin passa devant le conseil de guerre qui le condamna à mort, mais par chance, les militaires qui le jugèrent n’étant pas de la Gestapo, ils commuèrent sa peine en travaux forcés au motif de son jeune âge (il n’avait pas 20 ans) et de l’influence française reçue, néfaste selon eux.

Au front

Après nos classes, nous pensions venir en permission, mais l’ennemi, échaudé par le non-retour de bon nombre des premiers, nous envoya directement au front en Russie tout naturellement. Très rares furent ceux qui eurent une autre destination. En exemple, un de mes amis, mort depuis qui, sergent dans l’armée française, avait gardé ce grade dans l’armée allemande. Il réussit l’exploit de rejoindre l’armée française sur le front italien avec son groupe composé de neuf Allemands. Aussi fut-il réintégré en celle-ci avec une croix de guerre bien méritée.

Entre nous, depuis toujours, nous discutions, nous échafaudions nos plans qui se résumaient bien souvent en intentions. L’idée constante était de profiter d’une occasion pour s’évader. Des tracts russes, la BBC, au préalable entendue, nous y incitaient.

Des hésitations compréhensibles faisaient retarder l’échéance. La propagande allemande flétrissait l’inhumanité des Russes qui ne feraient pas de prisonniers. La suite devait confirmer ces craintes notamment en face de régiments à coloration asiatique. Les Mongols étaient craints ainsi que les femmes-soldats.

Ainsi, encore groupés, nous approchions, début décembre 1943, du front. Nous voilà en face de notre destin à 18 ans et un peu plus. Les quelques dix Lorrains, destinés au même régiment, étaient séparés avant d’arriver au front, de telle sorte qu’ils se retrouvaient isolés en leur section. Toujours surveillés de près, nouvelle difficulté pour mettre nos plans à exécution. En attendant, de nombreux camarades se faisaient tuer en raison de l’âpreté des combats. Sur les dix cités, quatre reposent définitivement en terre russe, trois autres eurent la chance, quel euphémisme, d’être blessés pas trop gravement avec la possibilité, en convalescence, de se cacher chez eux et de survivre.

Heures cruciales, heures inoubliables que celles passées en tranchée de première ligne. J’y ai étrenné mes 20 ans, le 15 décembre 1943. Une balle russe nous guettait tout aussi bien que celle d’un officier allemand ayant dévoilé notre dessein. Et puis, autre problème à gérer, tout aussi lancinant : il ne fallait pas que l’Allemand puisse admettre l’évasion, sinon nouveau risque pour la famille.

Une obsession. Ainsi untel passa par nuit noire, un autre en pleine mitraille et un troisième, profitant d’un repli. Personnellement arrivé en ligne le 6 décembre 1943, à la Saint-Nicolas, patron de la Lorraine, j’eus la chance de retrouver Anton, mon camarade silésien. Nous étions sur la même longueur d’onde, animés de la même volonté.

À l’époque le front était fluctuant. Les positions étaient tenues de jour avec retraite périodique de nuit. Un soir de corvée de ravitaillement avec mon Silésien, nous avions convenu avec une famille russe, terrée en son isba, moyennant victuailles, de la rejoindre en cas de reflux. Ce contact fut éventé, nous fûmes séparés et consignés en nos tranchées, en attendant le conseil de guerre. Nos Russes durent certainement en subir les conséquences.

Ce n’est que trois semaines après ma venue que la bonne occasion se présenta. Le 30 décembre 1943, à trois heures, se déclencha une forte attaque russe avec pour résultat une débandade générale allemande dont mon garde du corps, un caporal-chef. Faisant mine de le suivre, je me laissais retomber dans mon trou en criant à la blessure. Heureusement il ne se préoccupa pas de mon sort. Les Allemands partis, les Russes ne réagissant plus, me délestant de mon arme, de mes munitions, le jour se levant, je partis vers les Russes qui me reçurent sans trop de mal. Aussitôt interrogé par un officier parlant l’allemand, je dus repartir avec des soldats vers la tranchée délaissée et qui l’était restée. J’y récupérai mon “Mauser”. Acte écrit me fut donné de cette évasion et du service rendu. Cela me dispensait de travail dans les camps mais en attendant je restais directement derrière le front pour mieux approcher de nuit et inciter, par haut-parleur, mes camarades à me rejoindre. J’ajoute qu’après guerre, je pus apprendre par un camarade que j’ai failli être déclaré évadé, en raison de mon comportement antérieur. Finalement je fus déclaré disparu.

En captivité

Commença alors la captivité, au cours de laquelle aucune distinction n’était faite entre les Allemands et nous, sinon que nous devions être rassemblés au camp 188 de Tambov, en Russie centrale, à mi-chemin entre Moscou et Stalingrad (maintenant Volograd). Malgré cette façon si ostensible de fuir, nos souffrances étaient loin d’être terminées. Certains, bien qu’évadés, eurent à souffrir du fait même de leur évasion, mal goûtée par les cadres allemands qui géraient les camps intermédiaires. Les Russes n’avaient pas d’égards non plus. Le soldat fruste, sans grande intelligence, nous prenait pour des volontaires, ne pouvant comprendre que des Français puissent porter la livrée allemande et l’évasion était mal perçue (un évadé est par définition un traître).

Il faut encore révéler que le premier acte était de nous piller. Tout y passait, la montre, la bague, le portefeuille, le ravitaillement, le papier en général, y compris les photos, qui, décollées, servaient à rouler des cigarettes, les bottes, etc… Nous n’avions plus rien.

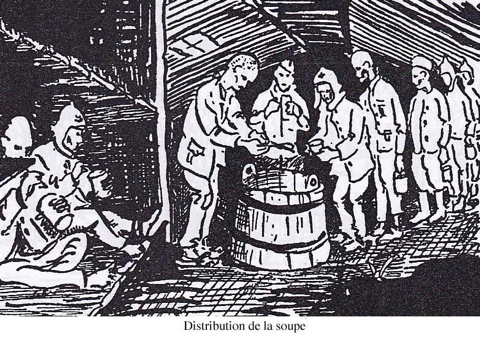

En de longues marches, des journées entières, dans la neige, nous rejoignîmes l’arrière, mal chaussés, mal habillés. Il fallait suivre et ne pas traîner pour ne pas passer de vie à trépas. S’y ajoutait la faim. Le moral et le physique étaient rapidement atteints. Il fallait tenir. Les maladies faisaient rapidement des ravages, essentiellement la diarrhée et la pneumonie qui, non soignées, faute de moyens, menaient rapidement à l’issue fatale, loin des siens, avec quelques centimètres de terre ingrate en héritage. Les valides devaient peiner de longues heures dans les forêts et ailleurs avec une maigre soupe de résidus de poissons et un quignon de pain mal cuit.

Dès la fin de 1943 fut créé, sur l’instigation de la Mission militaire française à Moscou, un camp de rassemblement des Français, en la forêt de RA-DA, à 10 km de la ville de Tambov. En ce camp n° 188, géré par le N.K.V.D. (Police politique) nous étions les plus nombreux, quelques milliers, séparés des autres nationalités. Il y avait notamment des Roumains et c’est un des leurs, Antonov, qui était chef. Ses compatriotes occupaient ainsi les postes les plus importants et nous décriaient auprès des Russes. Les Français avaient eux aussi leur hiérarchie et un commissaire politique nous rassemblait régulièrement pour essayer de nous bourrer le crâne. Il avait travaillé en France et avait fait la guerre d’Espagne.

Notre sort ne changeait pas pour autant. Il laissait beaucoup à désirer. Les barbelés dépriment ainsi que l’incertitude du lendemain. S’y ajoutent le travail extérieur harassant, une nourriture chichement mesurée, l’hiver rigoureux, les conditions d’hébergement déplorables en baraques enterrées, non chauffées, à bat-flancs durs et envahis par des poux et des puces, fléau insupportable.

À l’appel du matin, par tous temps, devant les baraques, alignés, la question invariable était : “ Solko kaput ?” - Combien de morts? -. En hiver, la baraque 22 regorgeait de morts emportés au fur et à mesure en une fosse commune proche.

Avec notre hiérarchie et le commissaire politique en relation avec Moscou, s’esquissaient des issues. D’abord l’idée de nous enrôler dans l’armée russe en une brigade “Alsace-Lorraine”. Nous étions pleinement d’accord et nous avions même souscrit un engagement collectif, je m’en souviens, sur un grand papier d’emballage, à défaut d’autre support. Puis arriva la nouvelle sensationnelle de notre envoi en territoire français pour y rejoindre l’armée de notre cœur.

Le retour

C’est ainsi que vint à Rada, le général Petit, chef de la Mission militaire française à Moscou et très rapidement 1 500 hommes furent désignés, j’en fus, pour constituer le premier convoi qui ne fut malheureusement pas suivi d’autres. Les autres ne revinrent qu’en automne 1945. C’est le 7 juillet 1944 que nous fûmes embarqués en gare de Rada, en tenue russe, pour un long voyage qui, par le Caucase, l’Iran, l’Irak, la Palestine, devait, en train, en camion et en bateau, aboutir à Alger. À Téhéran, reçus par les Anglais et une mission française, nous endossions l’uniforme anglais et nous nous engagions pour la durée de la guerre.

En Algérie, ce fut l’uniforme américain à défaut de français, mais sous commandement français. Après convalescence, nous pouvions choisir nos unités. Pour ma part je suivis un peloton de sous-officier à Zéralda pour être nommé sergent en décembre 1944 et ainsi poursuivre le combat.

Je suis donc parti 2ème classe, grenadier allemand, pour, après avoir endossé plusieurs uniformes, revenir en sous-officier français et ensuite étrenner, après guerre, en fin de cursus dans les réserves, les galons de colonel.

Je me dois cependant de revenir sur nos camarades laissés en Russie et je le fais en souvenir ému. Ils durent affronter un deuxième et encore plus terrible hiver russe et beaucoup en furent les victimes.

Effroyable bilan : sur 130 000 incorporés de force, 47 000 des nôtres reposent en Russie.