L’arrivée des immigrants à New York

L’arrivée des immigrants à New York

Une naborienne en Oregon : La fantastique histoire de Marie COLLIN alias Jenny du Tonnerre

Article de Pascal Flaus paru dans “Le Cahier du Pays Naborien” numéro 19

Marie Barbe Collin est née à Saint-Avold le 12 août 1841. comme fille de Jean Collin, maçon et ancien militaire et de Marguerite Schneider. Le couple et ses trois enfants habitent une maison rue de Longeville. Après avoir passé une enfance heureuse à l’ombre du clocher de Saint Nabor, elle choisit en 1865 d’émigrer aux U.S.A. rejoindre son frère aîné Jean-Baptiste (1837-1893) à Portland, dans le territoire de l’Oregon où celui-ci exerce le métier de boulanger. Son départ n’est pas inhabituel. Les U.S.A. représentent en ce milieu du XIXe siècle un véritable Eldorado pour de nombreuses familles naboriennes. Pour la seule période de 1850 à 1870, plus de 40 personnes de Saint-Avold émigrent principalement vers les villes de New York, Saint Louis et la région des Grands Lacs, grandes pourvoyeuses d’emploi. Rares sont ceux qui comme Marie Barbe Collin décident de partir sur la côte ouest, en Oregon, territoire hostile et vierge.

Un voyage long et semé d’embûches

La jeune fille prend le train jusqu’au Havre. Elle s’embarque sur un des nombreux bateaux à vapeur et aborde la côte américaine début 1866. La traversée se fait dans des conditions pénibles à cause des tempêtes d’hiver sur l’Atlantique nord. Sitôt arrivée à New York, elle repart pour l’Amérique centrale, car quatre années avant l’achèvement du premier chemin de fer transcontinental l’ « Union Pacific », cela constitue le moyen le plus pratique et le plus rapide de rejoindre la côte ouest des U.S.A. La traversée de l’isthme de Panama est pour les nombreux voyageurs d’alors une épreuve pénible, mortelle pour certains. Les victimes de la dysenterie, de la fièvre jaune, quand ce n’est pas le choléra, se comptent par dizaines.

« Business as usual »

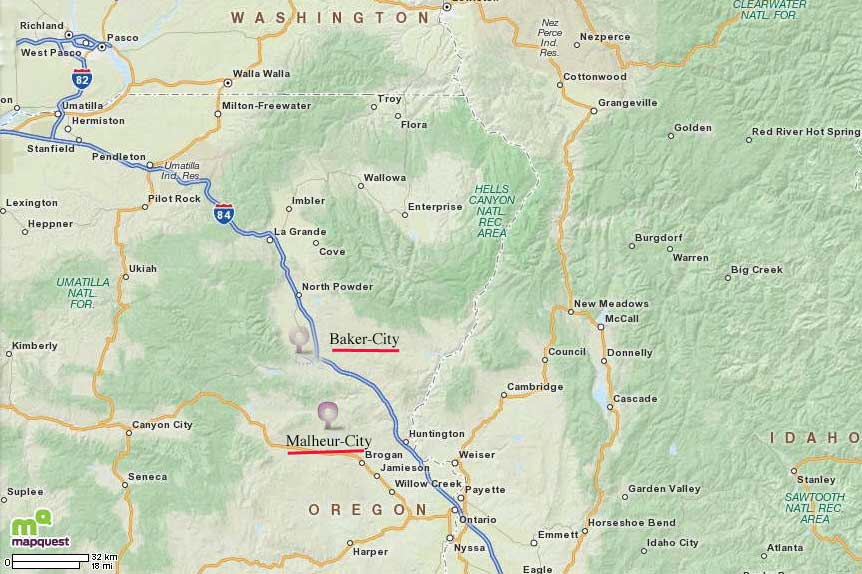

Arrivée à Portland, jeune cité en pleine expansion depuis la fin de la guerre de Sécession, elle seconde son frère dans la boulangerie. C’est là que s’affirme son sens du commerce et son talent pour les affaires, qui feront de Marie Barbe une des femmes les plus riches de l’est de l’Oregon. Marie et son frère décident alors en 1870 de s’installer à Malheur City, à l’autre extrémité de l’Etat, comme commerçants propriétaires de l’un des trois « general marchandise store ». Cette région ouverte à la colonisation, connaît alors une ruée vers l’or qui attire prospecteurs, prostituées et aventuriers sans foi ni loi. Dans cette ambiance aux mœurs rudes et grossières où règne la loi du revolver à six coups, Marie fait des affaires, bientôt abandonnée par son frère enrichi qui, en mal de pays, décide de retourner à Saint-Avold en 1873 pour y vivre en rentier jusqu’à son décès survenu le 17 décembre 1893. Marie Collin se retrouve seule et épouse en 1877 un aventurier, Gallatin Richardson, propriétaire d’un salon, qui meurt la même année, le 2 octobre 1877, victime d’une morsure de serpent.

Livrée à elle-même, la jeune femme n’en continue pas moins à tenir son commerce. Elle s’enrichit en fournissant aux mineurs tout l’équipement nécessaire à l’extraction du métal précieux en échange d’une part de l’or mis à jour et en achetant des parts dans des sociétés minières comme la « Red White and Blue ». En véritable « self made woman », elle fonde la ville d’Ontario le 11 juin 1883, en compagnie des industriels William Marfitt, James W. Virtue, Daniel Smith. Cette cité, située à la frontière entre l’Idaho et l’Oregon, est pressentie pour devenir un terminal ferroviaire important. Marie Collin y possède encore des biens au moment de son décès.

Une rentière : « tante Mary »

Elle revient en visite à Saint-Avold du 30 juin au 28 octobre 1895. Etait-ce pour se recueillir sur la tombe de ses parents et de son frère ? De retour en Oregon, elle vend en 1898 tous ses biens à Malheur City, qui bientôt abandonnée de ses prospecteurs devient une « ghost town » ou ville fantôme. Elle s’installe à Baker city, sur la rivière Powder et investit une partie de ses gains dans la banque « Virtue », devenue plus tard la « First National Bank ». Domiciliée au Geiser Grand Hotel, elle achète une belle maison dans Nord Main Street où elle vit jusqu’à son décès, le 20 octobre 1932. Elle repose au cimetière catholique de Mount Hope, près de la localité au développement de laquelle elle a tant contribué. Marie Collin n’a jamais oublié la Lorraine, puisque son neveu Gaston Dieudonné de Saint-Avold, dans le Maryland dès 1899, se fixe à Baker en 1908 et l’assiste dans la gestion des affaires. Rappelons que Gaston est le frère de Victorine Dieudonné, épouse de Théodore Paqué, premier maire français de la ville de Saint-Avold en 1918. Marie Barbe laisse une fortune colossale.

Nous savons qu’elle lègue 93 000 dollars à 14 héritiers dont plusieurs membres de sa famille restés en Moselle, parmi lesquels Victorine Dieudonné qui en compagnie de son époux fait le voyage d’Amérique. Détail intéressant : la popularité de « Aunt Mary » est telle que les habitants de Baker proposent de nommer leur ville Jennyville, en s’inspirant du titre du roman de Marie Louise Assada : « Jenny du Tonnerre », paru en 1963, ou New Saint-Avold, d’après son lieu de naissance. Une courte majorité lui préfère la désignation première, en hommage au premier sénateur de l’Etat de l’Oregon Edouard Dickinson Baker qui, comble de l’ironie, n’a jamais vécu dans cet Etat.

L’histoire de Marie Collin Richardson est passionnante à plus d’un titre. Elle démontre que pour les émigrants fraîchement débarqués, il existe des voies qui peuvent mener assez rapidement vers le haut de l’échelle sociale, à force de cran, d’imagination, de ténacité, vertus bien présentes chez la jeune émigrante lorraine, dans une Amérique en construction. Dans le roman de Marie-Louise Assada, Jenny questionnée sur son avenir à la suite du décès de son mari, affirme en parlant de Saint-Avold : « C’est là-bas que je me sentirais étrangère… Ma vraie patrie maintenant, ce sont les Etats-Unis et mon pays, c’est l’Oregon. » Marie Collin partage ce sentiment. Elle n’est revenue qu’une fois à Saint-Avold en 1895, c’était alors une Américaine en visite au pays de ses ancêtres.

Baker city aujourf’hui

Baker city aujourf’hui

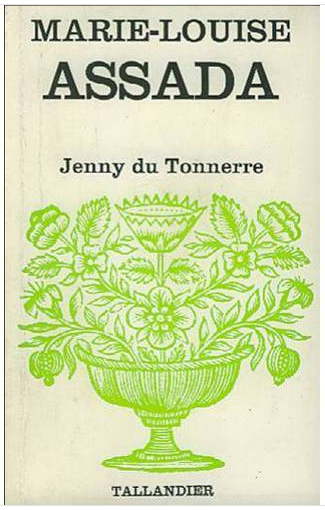

Jenny du Tonnerre

Le livre de Marie-Louise Assada lu par Camille Maire

Le livre “Jenny du tonnerre”, écrit par Marie-Louise Assada et qui parut en 1963 aux éditions Tallandier, a connu un vif succès. Il a été réédité en 1973 (collection “Floralies”) et en 1980 (collection “Blason”). L’auteur, partant d’un personnage réel, - une jeune émigrante lorraine -, et utilisant avec talent tous les artifices du roman d’aventures classique, a produit une œuvre qui atteint pleinement son but : emporter le lecteur au-delà de son expérience quotidienne pour calmer en lui la soif de l’imprévu, du mystère, de l’extraordinaire.

« Un allègre et assourdissant tintamarre de grelots et de claquements de fouet secoua Saint-Avold engourdi par la pesante chaleur d’un midi de fin juillet. On était en 1859… » Ainsi commence le roman de Marie-Louise Assada. Comme dans un film à grand spectacle, on assiste, fasciné, au départ de Jenny pour l’Amérique, à la tempête sur l’océan, à l’attaque des chariots par les peaux-rouges, à la rixe dans le saloon. Sur les pas de l’héroïne, on est transporté de Saint-Avold à New York, des champs pétrolifères de la Pennsylvanie à Fort Laramie, des Montagnes Rocheuses aux placers de l’Oregon… Jenny échappe de justesse, à maintes reprises, aux griffes des méchants de toute espèce et des deux sexes : un émigrant de la pègre de l’entrepont, une cantinière jalouse et cupide, un usurier rapace, une meute féroce de prospecteurs concurrents. C’est qu’elle a de quoi exciter les convoitises, avec « ses lèvres rouges et gonflées qui accentuaient l’impression de fruit dangereusement capiteux que donnait son visage velouté comme une pêche mûre » qualités auxquelles s’ajoutera, bientôt, une fortune rondelette arrachée aux entrailles de la montagne. Il se trouve heureusement, et souvent comme par hasard, assez de bons pour la soustraire aux menaces, mais qui ne restent pas, eux non plus, insensibles aux avantages de la jeune fille : elle sera demandée trois fois en mariage et, après un veuvage causé par un serpent à sonnette, finira par épouser celui qui lui avait préféré une rivale, - providentiellement morte en couches -, et qu’elle n’avait jamais vraiment cessé d’aimer… Le couple connaîtra enfin le bonheur et fondera une ville dans les montagnes sauvages de l’Oregon.

On ne contestera pas à la romancière le droit d’user de son imagination, mais certains lecteurs n’ont pas toujours su faire la part du réel et de l’imaginaire dans un ouvrage dont on a, un peu trop légèrement, décrit le contenu comme “une histoire vraie, à peine romancée”. En témoigne cet étonnant article paru dans le “Républicain Lorrain” (édition de Forbach) du 13 janvier 1973 qui reprend le récit de la romancière sans trop faire la différence entre la réalité et la fiction. Sous le titre : « CÉLÉBRÉE PAR L’AMÉRIQUE », on lit en effet : « La découverte de gisements de pétrole et de minerai aurifère, la fondation d’une banque précédant celle de la ville sont deux épisodes authentiques. Baker-City qu’elle avait effectivement fondée et dont le nom fut bien tiré dans un chapeau… De nombreux journaux américains lui consacrent des articles nécrologiques élogieux la célébrant comme la première pionnière de l’Oregon ».