Théodore Gouvy (1819 - 1898).

Un compositeur lorrain à la croisée des cultures française et allemande

Extraits de l’article de René AUCLAIR paru dans le numéro de décembre 2007 de la revue : “Le Pays Lorrain”

Si le compositeur Théodore Gouvy et son œuvre ont connu une éclipse totale, intervenue peu après son décès, il a cependant joui, en son temps, d’une réelle célébrité. Il suffit pour s’en convaincre de feuilleter la plupart des dictionnaires d’une certaine importance pour y trouver un article biographique plus ou moins développé le concernant. Malheureusement ces articles sont, en général, lacunaires et souvent inexacts. La plupart sont incapables de donner la date exacte de sa naissance.

Une jeunesse Lorraine

Théodore Gouvy est né à Goffontaine, non loin de Sarrebruck, le 5 juillet 1819. Toute sa vie, il a appartenu à la Lorraine. Comme son pays natal, il connaîtra l’ambiguïté des appartenances politiques, les déchirements entre les attirances et les répulsions que lui inspireront ces deux brillants foyers de civilisation sombrant trop souvent dans une barbarie qu’attisait une haine réciproque.

Cette “oscillation” des nationalités et des cultures remonte aux origines mêmes de la famille. Gouvy est une petite ville des Ardennes belges, mais c’est précisément de Goffontaine, un écart de Soiron, sur la Vesdre, situé à peu près à mi-distance de Spa et de Liège, que part, en 1733, Pierre-Joseph Gouvy, l’un des premiers ancêtres paternels connus de Théodore, pour s’établir, en France, à Sarrelouis. Ce Limbourgeois, wallon, donc de langue française, est naturalisé français en 1745, et devient même “Conseiller de sa majesté et maire royal de Sarrelouis” jusqu’en 1765. C’est pourtant dans la principauté voisine de Nassau-Sarrebruck qu’il acquiert le privilège de fabriquer de l’acier en un lieu qu’il baptise Goffontaine en souvenir de son village natal. Il y crée un établissement industriel et les logements des ouvriers qui y travaillent, puis, à partir de 1765, le sien propre et celui de son épouse et de ses dix-huit enfants, C’est donc une petite colonie française dirigée par un Limbourgeois, en territoire de langue et de culture germaniques. Une véritable tradition familiale s’instaure qui, au gré de la situation politique, des lieux de résidence et des alliances matrimoniales, fera perdurer en son sein une bipolarité franco-germanique.

Dans les décennies qui suivent, les générations se succèdent et les remaniements territoriaux consécutifs aux campagnes de la Révolution et de l’Empire font de Goffontaine un territoire français. Le père de Théodore, Henry Gouvy, petit-fils de Pierre-Joseph, prend la direction des forges en 1806, épouse en 1812 Caroline Aubert, dont il a quatre enfants : Henry, en 1813, Charles, en 1815, Alexandre, en 1817 et Théodore, en 1819.

Or, à la suite du second Traité de Paris du 20 novembre 1815, la France cède à la Prusse les cantons de Sarrebruck, Saint-Jean, Sarrelouis et Rehlingen et les Gouvy n’ont d’autre ressource que d’accepter la nationalité prussienne. C’est ainsi qu’Henry Gouvy, son épouse et leurs deux enfants, nés en 1813 et en 1815, deviennent prussiens contre leur gré. Les deux suivants, dont Théodore, n’auront, juridiquement, plus aucune attache avec la France puisque nés en Prusse, de parents prussiens.

Toutes ces vicissitudes entraînent, au sein même de la famille, une situation assez curieuse. Lorsque Henry Gouvy, père, meurt en 1829, sa veuve reprend immédiatement sa nationalité française et résidera une partie de l’année à Metz, jusqu’en 1840. Pour les deux fils aînés, nés avant le Traité de Paris, ils peuvent opter pour la nationalité française dès leur majorité (ce qu’ils feront sans hésitation). Pour les deux cadets, ils doivent attendre leur majorité et justifier à cette date d’une résidence ininterrompue de dix années en France pour pouvoir introduire une demande de naturalisation. Alexandre, qui reprend la direction de Goffontaine, s’établit en France, à Hombourg-Haut, en 1850 et obtient la nationalité française en 1861. Quant à Théodore, il deviendra “officiellement” français le 29 novembre 1851.

Toutefois la langue maternelle de Théodore est le français, sa famille est de culture française et son éducation se fera en France. À huit ans, il est envoyé en France au collège de Sarreguemines où il suit les classes de la septième à la cinquième. Il commence également l’étude du piano avec un professeur local. En 1829, il est Inscrit au “Collège royal” de Metz et sa nationalité prussienne ne l’empêche pas de passer son baccalauréat avec succès en 1836, ni d’être immatriculé à la Faculté de Droit de Paris, l’année suivante. L’enfance et l’adolescence du jeune Théodore ont donc pour cadre la Moselle et la Sarre.

Son passage à Metz est particulièrement significatif et préfigure les relations ultérieures qu’il y entretiendra. De nombreux membres de sa famille y sont fixés, en particulier son oncle materne!, Louis Aubert, qui dirige une entreprise de “roulage” et dont la fille Aline épousera Henry, frère aîné de Théodore, lequel reprendra l’affaire de son oncle et beau-père. Pendant toutes ses études à Metz, Théodore Gouvy habite avec Caroline, sa mère, au 15 de la rue des Clercs. Ils ne retrouvent Goffontaine qu’aux vacances. Caroline Gouvy conservera ce logement jusqu’en 1840.

Goffontaine et la maison natale de Théodore Gouvy.

Constructions qui ont maintenant entièrement disparu.

Aquarelle de Pierre Gouvy de 1956.

Collection particulière : Fonds Gouvy-Durteste. Cliché A. Simon

Goffontaine et la maison natale de Théodore Gouvy.

Constructions qui ont maintenant entièrement disparu.

Aquarelle de Pierre Gouvy de 1956.

Collection particulière : Fonds Gouvy-Durteste. Cliché A. Simon

Un Lorrain à Paris

L’arrivée de Théodore à Paris pour suivre des études de Droit pouvait laisser croire qu’une page allait se tourner et que sa lointaine province (pratiquement deux jours de voyage en diligence) allait s’effacer au profit des séductions de la vie parisienne. Or il n’en fut rien et cela tient à plusieurs raisons. Théodore Gouvy retrouve en effet, à Paris, quantité de Messins, de Sarrebruckois, de Naboriens, étudiants comme lui ou y ayant des affaires, relations de la famille, responsables techniques et commerciaux des forges qui s’y rendent fréquemment. Ses lettres sont émaillées d’allusions à des visites faites ou à faire, de rendez-vous avec des camarades germanophones, de rencontres variées. On perçoit l’existence à Paris de tout un petit monde qui mène une vie partagée entre la capitale et l’Est lorrain et où l’on s’invite volontiers entre compatriotes. Surtout, on se charge de mille commissions à effectuer et de lettres à remettre, dès son retour à Metz, à Saint-Avold, Sarralbe, Sarreguemines, Sarrebruck, etc.

Si Théodore Gouvy est officiellement domicilié à Paris pour obtenir au plus vite la nationalité française, il demeure très attaché à la Lorraine. Dès les examens terminés, il s’empresse de prendre le chemin de Metz, puis de Goffontaine qu’il ne quitte qu’à la fin des vacances. Il faudra attendre le 15 novembre 1868 pour que Théodore Gouvy s’installe à Paris au 69 rue Blanche, dans un appartement qu’il gardera jusqu’à sa mort mais où il ne vivra que très épisodiquement.

Cet attachement à sa province n’empêche pas Théodore Gouvy de se sentir indubitablement français et il ne comprend pas bien les tracasseries administratives qui en font un Prussien contre sa volonté. Ce thème est récurrent dans la correspondance qu’il adresse à sa mère : « Tu ne te doutes guère des mille et une tribulations que j’al encore eues à subir pour mon passeport; je suis une espèce d’amphibie, moitié prussien, moitié français, ce qui me fait une position des plus ridicules ».

Cette situation va constituer la cause explicite de son abandon de la carrière juridique au profit de la carrière musicale : « … Je me demande souvent ce que je ferai après avoir fini mes études à Paris. N’étant pas français, tout mon avenir roule sur l’espoir d’être naturalisé (…). S’il fallait attendre jusqu’à 31 ans pour devenir français, j’aimerais mieux jeter la robe aux orties et laisser au diable le notariat et la magistrature ». Sans mettre en doute la réalité des problèmes de nationalité, il faut se demander s’il n’entrait pas, dans ces déclarations véhémentes, un peu d’argumentation “diplomatique” auprès d’une mère plus encline à envisager l’avenir de son fils dans la magistrature que dans l’état de musicien. Théodore ayant été refusé à l’examen terminal de Droit, le 15 janvier 1839, la “douleur” que lui cause cet échec paraît tout à fait surmontable : « car le soir même, j’étais aux Italiens avec Henry et Aline » écrit-il à sa mère.

On est même fondé à croire que cet échec universitaire sert parfaitement les véritables desseins du jeune homme car, deux mois plus tard, il écrit à sa mère sa volonté de « commencer dès l’instant à me livrer corps et âme à ma nouvelle carrière et d’en faire mon occupation essentielle. C’est pourquoi, j’ai commencé hier mes leçons de piano (…). Je suis en même temps en voie de chercher un professeur de composition (…). Mes goûts, ma position, tout m’engage à me vouer aux arts; il faut donc m ‘y vouer sans arrière-pensée ».

Les portes du Conservatoire de Paris lui étaient réglementairement fermées, du fait de sa nationalité prussienne; en revanche, il put bénéficier, grâce à la générosité de sa famille, de leçons particulières, prodiguées par des professeurs du Conservatoire. Les premières compositions de Théodore Gouvy datent de janvier 1841 : ce sont encore des travaux d’école, mais elles en disent long sur l’impatience de produire qu’avait le jeune musicien.

Le compositeur

Théodore Gouvy ne brigue aucun poste officiel de professeur ou de musicien professionnel. Héritier d’une partie du capital des forges, les revenus qu’il en tire suffisent à lui garantir une honnête aisance grâce à laquelle il peut se consacrer à son activité de compositeur et même parfois faire éditer et jouer ses œuvres à compte d’auteur. Resté célibataire, il partage son temps entre Paris essentiellement, mais aussi les grands centres allemands comme Berlin, Leipzig, Dresde où il passe l’hiver et le printemps, et Goffontaine où il rentre tous les étés et séjourne jusqu’à l’automne. C’est là qu’il compose, qu’il reprend contact avec la nature, qu’il chasse. Il ne se départira jamais de cet emploi du temps pendant tout le cours de sa carrière. Les seuls changements que l’on pourra observer tiennent en grande partie à des facteurs familiaux.

Théodore Gouvy ne brigue aucun poste officiel de professeur ou de musicien professionnel. Héritier d’une partie du capital des forges, les revenus qu’il en tire suffisent à lui garantir une honnête aisance grâce à laquelle il peut se consacrer à son activité de compositeur et même parfois faire éditer et jouer ses œuvres à compte d’auteur. Resté célibataire, il partage son temps entre Paris essentiellement, mais aussi les grands centres allemands comme Berlin, Leipzig, Dresde où il passe l’hiver et le printemps, et Goffontaine où il rentre tous les étés et séjourne jusqu’à l’automne. C’est là qu’il compose, qu’il reprend contact avec la nature, qu’il chasse. Il ne se départira jamais de cet emploi du temps pendant tout le cours de sa carrière. Les seuls changements que l’on pourra observer tiennent en grande partie à des facteurs familiaux.

La nationalité prussienne de Théodore Gouvy jusqu’en novembre 1851, puis française à partir de cette date, ne changea rien au déroulement de sa carrière et on peut même avancer que cette nature “amphibie” qu’il stigmatisait dans la lettre citée plus haut constitua pour lui un avantage, puisqu’elle lui permit de se lier non seulement avec le Tout-Pans musical mais aussi avec la plupart des célébrités allemandes de son temps. Il était ainsi introduit et joué, non seulement à Paris, mais aussi dans de nombreux centres musicaux d’outre-Rhin.

Mozart, Beethoven et, plus près de lui, Reber, sont les modèles avoués de Théodore Gouvy. On pourrait y ajouter Bach, Schubert ou Mendelssohn, qu’il ne revendique pas explicitement mais auxquels ses compositions font de fréquentes références implicites. Théodore Gouvy compose des symphonies et des quatuors à cordes, c’est-à-dire de la “musique sérieuse” avec une remarquable ténacité. Dans “L’Union Musicale “ du 25 avril 1854, Léon Kreutzer, lui-même symphoniste, écrit : « J’ai entendu une symphonie de M. Gouvy dont l’adagio est tout simplement un chef-d’œuvre … Avec la centième partie du talent que possède M. Gouvy, on a le droit d’être joué sur tous les théâtres lyriques … ».

A cette date, Théodore Gouvy a déjà composé cinq symphonies et il apparaît comme une figure emblématique du courant symphoniste autour des années 1850, par la qualité et la quantité de sa production.

Séduit à l’origine par la musique symphonique, rêvant d’une carrière musicale consacrée d’abord à la création de “musique pure”, la plus éloignée possible de la “musique à programme” qui fait le succès des Berlioz, Liszt, David et de leurs épigones, Théodore Gouvy répugne à se lancer dans la musique lyrique qui n’est qu’une autre manière de trahir son idéal en asservissant la musique à un texte. Mais, nonobstant une carrière de symphoniste qui recueille les suffrages des critiques les plus prestigieux, il est difficile d’atteindre à un véritable statut de compositeur en se limitant aux symphonies. Sans y renoncer et en restant dans le domaine de la musique instrumentale mais à une échelle plus intime, il va infléchir préférentiellement sa production vers la musique de chambre. Il y mêlera quelques œuvres pour la voix, essentiellement des mélodies et des chœurs d’hommes.

Toute cette musique écrite pour le piano et pour ensembles de musique de chambre, est surtout jouée dans les salons. C’est dire qu’elle touche un public restreint. Comme l’écrit prophétiquement le critique musical Jules Lecomte : « On doit espérer que M. Gouvy s’occupera aussi de musique vocale, car celle-là seule conduit à la gloire, l’autre ne mène qu’à l’Institut ».

Les agaçantes remarques dans la veine de celle de Jules Lecomte se multipliant, Théodore Gouvy va enfin relever le défi de composer un opéra. Il choisit de mettre en musique Le Cid qu’il imagine de composer pour la scène allemande et pour lequel il demande à Hartmann, réfugié politique à Paris, dont il avait déjà mis des poésies en musique, d’écrire un livret. Théodore travaille à son opéra avec enthousiasme. Mais, commencée sous d’heureux auspices, cette partition attire sur elle tous les ennuis et “Der Cid” ne sera finalement jamais donné car à la veille de la représentation prévue à l’opéra de Dresden, Ludwig Schnorr, qui devait chanter le rôle-titre, décède subitement, à vingt-neuf ans, le 21 octobre 1865. II a semblé impossible de trouver dans toute l’Allemagne un remplaçant satisfaisant.

Les années difficiles

Après cet insuccès, Théodore Gouvy rentre en France et compose une nouvelle symphonie. C’est la première version de ce qui deviendra la “Cinquième Symphonie en Si b op. 30”, achevée à Goffontaine en juillet 1868. Il compose également de la musique de chambre : “Cinq Duos pour piano et violon op. 34”, la “Sonate n° 2 en Do mineur pour piano à quatre mains op. 49”, mais, surtout, il se lance dans la composition de tout un cycle de mélodies sur des poèmes de Ronsard et de poètes de la Pléiade, qui inaugure une longue série de pièces lyriques.

Mais le temps des épreuves et des bouleversements est proche : le 21 avril 1868, Caroline, sa mère, sa confidente et son soutien, meurt à Goffontaine; le 27 août, décède également sa cousine et belle-sœur, Aline Aubert, femme de son frère aîné Henry, dont il était très proche. Ces pertes cruelles entraîneront, dans le nouveau contexte politique qui suivra le conflit de 1870, son départ de Goffontaine qui, rappelons-le, avait été, depuis toujours, son port d’attache familial, lui-même étant resté célibataire.

Goffontaine, en effet, est vendu le 13 septembre 1872 et c’est à Hombourg-Haut, entré dans le patrimoine des forges en 1850, que Théodore Gouvy va trouver un nouveau foyer, dans l’actuelle “Villa Gouvy”, propriété de son frère Alexandre. Henriette, son épouse fait tout son possible pour faire connaître et diffuser les œuvres de son beau-frère. Quant aux manuscrits de Théodore Gouvy, ils seront pour la plupart datés et signés, à partir de ce moment, de Hombourg-Haut.

La “Villa Gouvy” à Hombourg-Haut

© Claire Leber

La “Villa Gouvy” à Hombourg-Haut

© Claire Leber

De nouveaux événements tragiques vont remettre sur le devant de la scène la question des nationalités : le 19 juillet 1870, la nouvelle du conflit avec la Prusse parvient à Théodore Gouvy, en Suisse où il passait ses vacances. Hombourg-Haut est occupé le 7 août; son neveu Anatole, capitaine dans l’armée française, est mortellement blessé devant Sedan, le 2 septembre et, le 10 mai 1871, la paix de Francfort met Hombourg-Haut en territoire allemand.

Théodore Gouvy, qui avait pour amis tant de musiciens français et tant de musiciens allemands, est très marqué par cette guerre qui endeuille tant de familles et qui dresse l’une contre l’autre deux cultures auxquelles il est attaché. Par réaction, il se détourne complètement de l’Allemagne. À Paris, il fait partie de la Société Nationale de Musique, dont la devise « Ars gallica » fait écho aux “Variations sur un thème français op. 57” qu’il compose pour piano à quatre mains et à la “Petite Suite gauloise op. 90” pour neuf instruments à vent.

Les grandes œuvres

En 1873, Théodore Gouvy est élu au comité de la Société Nationale et le Ministère autorise la direction des Beaux-Arts à souscrire pour ses symphonies. En 1875, il est décoré de la Légion d’Honneur; l’Académie des Beaux-Arts lui décerne, à l’unanimité, le prix Chartier; il est nommé membre du comité de la Société des Compositeurs et membre du jury d’examen des quatuors et des symphonies.

Après les difficultés du Cid et le plaisir évident qu’il avait pris à composer les mélodies, Théodore se tourne de plus en plus vers un genre lyrique sans mise en scène : la cantate, religieuse ou profane, ou la messe. Il produira dans ce domaine une impressionnante série d’œuvres remarquables, toutes pratiquement composées durant l’été à Hombourg-Haut.

En 1874, Théodore Gouvy compose le “Requiem op. 70” suivi de près, en 1875, par le “Stabat Mater op. 65” et par “La Religieuse, cantate profane” écrite pour Pauline Viardot. L’année 1876 est celle de la composition d’“Asléga”, suivie, en 1877, par “Le Calvaire”, oratorio évoquant Pâques. La série se poursuit jusqu’en 1896 et se clôt avec “Fortunato”, drame lyrique en un acte d’après une nouvelle de Mérimée, inédit et jamais représenté.

La gloire des dernières années puis l’oubli

Dans sa séance du 15 décembre 1894, l’Académie des Beaux-Arts nomme Théodore Gouvy membre correspondant de l’Institut en remplacement d’Anton Rubinstein. Cette distinction est d’ailleurs bientôt suivie d’une autre, puisque le 15 janvier 1895, l’Académie Royale de Berlin l’accueille également en son sein.

Comme souvent, le succès appelle le succès et les représentations de ses grandes œuvres chorales qui se succèdent dans les grands centres allemands connaissent des triomphes où l’auteur est rappelé, fêté, nommé membre d’honneur des sociétés de musique qui le jouent et le chantent.

Mais toutes ces fêtes et ces succès représentent néanmoins des déplacements et des fatigues peut-être excessifs pour un homme de soixante-dix-huit ans. Pris de malaise le 15 mars 1898, il doit garder la chambre et il décède, le 21 avril 1898, à l’hôtel Hauffe où il descendait habituellement lorsqu’il se rendait à Leipzig. Sa dépouille mortelle fut transférée à Hombourg-Haut et inhumée dans le petit cimetière qui entoure la collégiale Saint-Étienne. Un monument discret en forme de pyramide rappelle encore cette présence à qui visite ce haut lieu de l’histoire lorraine. De nombreux journaux publièrent des articles nécrologiques, toujours flatteurs, mais aussi peu exacts que les articles de dictionnaires mentionnés plus haut.

Cet artiste, qui n’avait vécu que par et pour la musique, léguait à l’Académie des Beaux-Arts 12 500 francs affectés à l’établissement d’une pension pour un musicien français nécessiteux, et à la postérité une œuvre comprenant 160 numéros de catalogue, recensant plusieurs centaines de compositions, pour 90 numéros d’opus édités.

Dans les années qui suivirent il y eut encore quelques exécutions de grandes œuvres chorales, en Allemagne, et de la musique de chambre, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et même aux Etats-Unis, en 1899 et 1900, mais elles cessent bientôt.

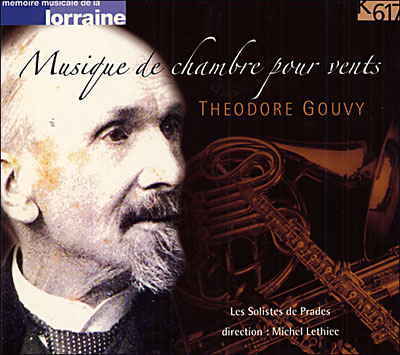

C’est avec un certain bonheur que nous pouvons pourtant conclure cette biographie de Théodore Gouvy. Nous avons aujourd’hui des concerts et des publications phonographiques qui nous ouvrent des possibilités nouvelles. La collection en est déjà imposante et dans des genres très différents.

Théodore Gouvy est mort, revive Théodore Gouvy !

Pour en savoir plus sur ce compositeur particulièrement attachant

et sur la discographie, on consultera avec profit le site de

l’Institut Théodore Gouvy à l’adresse :

Pour en savoir plus sur ce compositeur particulièrement attachant

et sur la discographie, on consultera avec profit le site de

l’Institut Théodore Gouvy à l’adresse :