“Le Souvenir” est un groupe sculpté en bronze réalisé par Paul Dubois pour commémorer l’annexion

de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne, lors de la guerre de 1870. Il est situé place André-Maginot, à Nancy.

Le monument représente deux jeunes femmes à l’expression triste, portant les costumes et coiffes traditionnels

de leurs régions respectives, l’Alsace et la Lorraine, qu’elles représentent allégoriquement.

“Le Souvenir” est un groupe sculpté en bronze réalisé par Paul Dubois pour commémorer l’annexion

de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne, lors de la guerre de 1870. Il est situé place André-Maginot, à Nancy.

Le monument représente deux jeunes femmes à l’expression triste, portant les costumes et coiffes traditionnels

de leurs régions respectives, l’Alsace et la Lorraine, qu’elles représentent allégoriquement.

L’Alsace - Lorraine en 1871 : annexion ou cession ?

par Albert Descamps *Extraits de l’article paru dans le numéro 22 du “Cahier du Pays Naborien”

Dans l’histoire des peuples, il y a les événements et leurs interprétations. Interprétations que l’on fait à l’usage de ces peuples et qui relèvent souvent de la pratique de la désinformation, voire de la manipulation. L’exemple le plus frappant, pour nous Alsaciens-Lorrains, de ce genre de pratique, est la représentation faite à nos concitoyens de la perte de l’Alsace-Lorraine en 1871. Cette perte, les dirigeants français la résumèrent d’un seul mot : annexion.

Alsace-Lorraine, en allemand “Reichsland Elsass-Lothringen”

Alsace-Lorraine, en allemand “Reichsland Elsass-Lothringen”

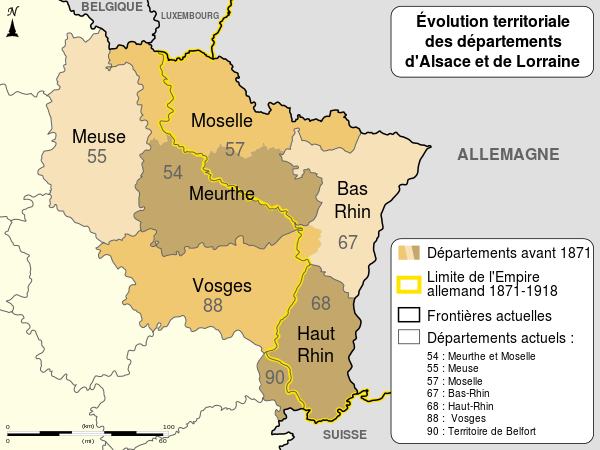

De 1871 à 1918, état de l’Empire allemand, constitué des deux départements alsaciens et du département de la Moselle redessiné par l’adjonction de l’arrondissement de Sarrebourg et le retrait de Longwy, rattaché à la Meurthe-et-Moselle. Ces départements furent concédés à l’Empire allemand par le traité de Francfort, le 10 mai 1871. Cette nouvelle terre impériale faisait partie des états allemands et était placée sous l’autorité directe du chancelier de l’Empire. La constitution de 1911 lui accorda, comme aux autres états, un parlement provincial de deux chambres, qui siégeait à Strasbourg.

Les tractations franco-allemandes après le désastre de Sedan, le 2 septembre 1870

Après le désastre de Sedan, des tractations eurent lieu entre Français et Allemands en vue de négociations devant aboutir à un armistice suivi d’un traité de paix. Les conditions allemandes portaient sur la cession de territoires.

Tout au début, Bismarck laissa entendre qu’il se contenterait de Strasbourg et de sa banlieue, pourvu qu’il soit mis fin immédiatement aux hostilités. Devant le refus de la France et la guerre s’éternisant, les propositions allemandes se firent plus exigeantes. Désormais, c’était la cession de l’Alsace et le paiement d’une indemnité de 2 milliards de francs que l’Allemagne réclamait. C’est alors que Thiers entama, au nom du Gouvernement de la Défense nationale, une mission auprès des chefs d’État européens, en vue d’obtenir leur médiation, sinon leur intervention, dans le conflit. Ce fut un échec total.

Sollicité, le premier ministre anglais Gladstone déclara : « Si la France avait gagné, elle aurait demandé des territoires, elle ne peut donc plaider la doctrine de l’inviolabilité de son territoire ». Quant au tsar de toutes les Russies, Alexandre II, il déclarait à son tour comprendre que l’Allemagne réclamât une nouvelle frontière stratégique et qu’il ne présenterait aucun obstacle à cette revendication allemande. L’opinion internationale n’était, dans ce contexte, nullement favorable à la France.

Après une dernière entrevue avec Bismarck, le 5 novembre, Thiers, rencontrant Jules Favre, lui conseilla d’accepter la proposition allemande : « Aujourd’hui, lui dit-il, je crois que nous obtiendrons la paix aux conditions suivantes : l’Alsace plus 2 milliards de nos francs, sinon, plus tard, les Allemands demanderont certainement, non seulement l’Alsace, mais aussi la Lorraine et 5 milliards ou plus de nos francs ».

Adolphe Thiers et la commission de l’Assemblée nationale furent chargés de contrôler les négociations lors des préliminaires de paix. Les membres de cette commission, bien que favorables à la paix, estimaient cependant que Thiers se montrait trop complaisant sur la cession de territoires. À cela, Thiers rétorqua : « N’exagérons-nous pas ce que l’on demande à la France en ce moment ? Ce n’est qu’un bien petit morceau » (propos rapportés par un membre de la dite commission).

Le lendemain, 6 novembre, Thiers fut informé que sa proposition était écartée par le Gouvernement de la Défense nationale, en conséquence de quoi la guerre allait continuer. Ainsi, aux yeux de l’opinion publique française, les décideurs semblaient se montrer intransigeants, alors qu’au début d’octobre, Adolphe Crémieux, garde des sceaux et ministre de la Justice de ce même gouvernement, adressait au nom de celui-ci des lettres au roi de Prusse et à Bismarck dans lesquelles il déclarait « avoir l’honneur d’offrir à Monsieur le Comte de Bismarck l’expression de sa plus haute considération et d’adjurer le roi et le chancelier d’accorder une paix honorable. Cessez, cessez et Dieu vous bénira ! ».

L’habile politique de Bismarck pendant cette période

Durant cette période, Bismarck, en homme d’état avisé, négociait avec Napoléon III, prisonnier au château de Wilhelmshöhe, près de Cassel, et avec l’impératrice Eugénie, réfugiée à Chilchurst en Angleterre, tout en les autorisant à correspondre entre eux.

Ce faisant, pour obtenir l’Alsace et la Lorraine, Bismarck traitait avec l’Empire comme avec la République, mettant aux enchères entre les deux parties l’abandon de Metz et de Strasbourg. Peu lui importait qui lui livrerait les deux provinces. En fin de compte, ce fut la République qui se décida à demander l’armistice.

Otto Eduard Leopold, comte, puis prince de BISMARCK, duc de Lauenburg (Schönhausen, 01.04.1815, Friedrichsruh, 30.08.1898), homme politique allemand qui, après une belle carrière diplomatique, fut nommé premier ministre de Prusse et ministre des Affaires étrangères le 8 octobre 1862.

Otto Eduard Leopold, comte, puis prince de BISMARCK, duc de Lauenburg (Schönhausen, 01.04.1815, Friedrichsruh, 30.08.1898), homme politique allemand qui, après une belle carrière diplomatique, fut nommé premier ministre de Prusse et ministre des Affaires étrangères le 8 octobre 1862.

Partisan de l’unité allemande, il imposa le Zollverein (union douanière) autour de la Prusse. Il en évinça l’Autriche par une guerre éclair et réalisa l’unité allemande en faisant proclamer empereur allemand le roi de Prusse Guillaume Ier, le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces à Versailles, suite à la victoire des armées allemandes sur la France. Il négocia avec Thiers les préliminaires de paix de Versailles (26 février 1871) ratifiés par le traité de Francfort le 10 mai 1871.

Au niveau intérieur, il fut le champion de la construction du nouvel Empire : il réduisit l’influence de l’Eglise catholique (Kulturkampf) en lui retirant la gestion de l’état-civil ; artisan de l’industrialisation, il mena une intelligente politique de réformes visant à instaurer un socialisme d’état, constituant dès 1883 une législation sociale unique en Europe (assurance maladie en 1883, assurances vieillesse et invalidité en 1884). Cette politique n’empêcha pas le développement de la social-démocratie qui doubla ses voix entre 1887 et 1890.

Au niveau international, il réalisa des alliances avec l’Italie et l’Autriche-Hongrie et s’efforça de maintenir des liens avec la Russie (traité secret de juin 1887). Dans le domaine colonial, il montra une certaine prudence pour ne pas heurter l’Angleterre, mais accepta la fondation du Sud-Ouest africain (1884), le protectorat sur le Togo et le Cameroun.

La mort de Guillaume Ier, en 1888, priva Bismarck de l’appui impérial. Après le règne très bref de Frédéric III, le chancelier se trouva très vite en opposition avec le jeune empereur Guillaume II, favorable à une Weltpolitik. Il fut contraint de quitter le pouvoir le 20 mars 1890. Il passa la fin de sa vie dans ses domaines du Lauenburg et de Varzin en Poméranie. Il y rédigea ses Mémoires.

Louis Adolphe THIERS (Marseille, 15.04.1797 – Saint-Germain-en-Laye, 03.09.1877), homme politique et historien français.

Louis Adolphe THIERS (Marseille, 15.04.1797 – Saint-Germain-en-Laye, 03.09.1877), homme politique et historien français.

Il fit des études de droit à Marseille. Auparavant de tendance libérale, il milita sous la Restauration pour une monarchie strictement parlementaire. Sous Louis-Philippe, il entra au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères où il incarna la volonté de puissance de la France face à l’Angleterre et fut contraint à la démission. Par la suite, il évolua vers la droite et soutint la candidature de Louis Napoléon Bonaparte à la présidence de la République.

Après le coup d’état du 2 décembre 1851, il s’exila en Suisse. À son retour, élu député, il dénonça les dangers de la politique extérieure de Napoléon III qui isolait la France en Europe. Il s’opposa au vote des crédits de guerre le 15 juillet 1870.

Ayant eu raison seul contre tous, après la défaite de 1870, il devint l’homme indispensable aux pourparlers de paix avec l’Allemagne. Le Gouvernement de la Défense nationale le chargea d’aller plaider la cause de la France en Europe, puis d’ouvrir les négociations avec Bismarck. Député à l’Assemblée nationale, il fut élu le 17 février 1871, à Bordeaux, « chef du pouvoir exécutif de la République française » et gouverna le pays jusqu’en mai 1873. Il obtint de Bismarck une réduction d’1 milliard sur l’indemnité de guerre et la conservation de Belfort ; il signa les préliminaires de paix et les fit ratifier par l’Assemblée nationale, malgré l’opposition des députés d’Alsace-Lorraine et des républicains intransigeants conduits par Gambetta.

Bismarck déclarait à propos de Thiers : « C’est un homme intelligent et aimable, malin et spirituel. Mais, chez lui, pas trace du diplomate ; il est trop sentimental pour le métier. C’est certainement une nature plus distinguée que celle de Jules Favre, mais ce n’est pas l’homme qu’il faut pour discuter d’une affaire, pas même un achat de chevaux. Il se laisse facilement impressionner, il trahit ce qu’il éprouve et il se laisse sonder. C’est ainsi que j’ai pu tirer une foule de choses de lui, entre autres (le 2 novembre), qu’ils n’ont plus que pour 3 ou 4 semaines de vivres. » (Propos rapportés par Maratz Busch, journaliste et homme de confiance de Bismarck)

Il écrasa la Commune avec l’aide des Allemands et s’employa à redresser le pays, notamment en restaurant les finances. Le 24 mai 1873, il fut battu par une coalition monarchiste et devint leader du Parti républicain et conduisit l’opposition au régime de Mac-Mahon.

Il mourut un mois à peine avant les élections qui marquèrent une consolidation du régime républicain et la fin de toutes velléités monarchistes.

Les divisions françaises après la convention d’armistice du 28 janvier 1871

La convention d’armistice du 28 janvier 1871 permettait au Gouvernement de la Défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue pour savoir si la guerre devait être continuée ou à quelles conditions la paix devait être négociée. Ces élections devaient avoir lieu dans toute la France, y compris, avec l’accord de Bismarck, dans les départements occupés.

C’est alors que Gambetta, prétendant flétrir tous ceux qui avaient exercé des responsabilités politiques ou administratives sous l’Empire, voulut les exclure de toute consultation populaire, édictant un cas d’incapacité politique ou restreignant le suffrage universel. Cette attitude provoqua une réaction véhémente du chancelier allemand qui rappela les règles du droit et, pour lever toute ambiguïté et éviter toute contestation ultérieure, exigea des autorités françaises que ces élections fussent entièrement libres, et de proclamer : « Des élections faites sous un régime arbitraire ne pourront pas conférer les droits que la convention d’armistice reconnaît aux députés librement élus ».

Ces élections se jouèrent donc sur la seule question de la paix ou de la guerre. Ce fut le parti de la paix qui l’emporta.

Dernières négociations avant le traité de paix

Le 13 février 1871, l’Assemblée nationale se constitua officiellement et Thiers fut désigné comme chef du pouvoir exécutif et négociateur avec les vainqueurs. L’état-major allemand voulait obtenir l’Alsace, les deux tiers de la Lorraine, Metz et Belfort, ainsi qu’une indemnité de guerre de 6 milliards de francs.

Enfin, après de dures négociations, l’Allemagne renonça à Belfort et abandonna une partie de ses prétentions sur la Lorraine ; quant à l’indemnité, elle fut ramenée à 5 milliards de francs, l’Allemagne obtenant une compensation sur la frontière du Luxembourg. Thiers avait accepté d’abandonner un peu plus de territoire pour payer une indemnité moins élevée : « La terre, disait-il, se retrouve toujours à sa place, tandis que l’argent parti ne revient jamais ».

Bismarck déclara devant ses commensaux, le 15 février 1871 : « Si les Français nous donnaient 1 milliard de plus, nous pourrions peut-être leur laisser Metz. Nous prendrions alors 800 millions et nous construirions une forteresse située à quelques milles allemands en arrière de Falkenberg (Faulquemont) ou de Sarrebruck, où on trouverait un endroit convenable. De cette façon, il nous resterait encore 200 millions ». Et d’ajouter : « Je n’aime pas tant voir dans ma maison des Français qui n’aimeraient pas y être, il en est de même pour Belfort. Mais les militaires ne voudront pas perdre Metz. Et peut-être ont-ils raison ».

C’est dans ces conditions que furent signés les préliminaires de paix le 26 février 1871, date après laquelle les négociations se poursuivirent d’abord à Bruxelles, puis à Francfort-sur-le-Main où fut signé le traité de paix définitif, le 10 mai 1871.

Il s’agissait donc bien d’un traité négocié, comme il y en avait eu de nombreux lors des multiples conflits qui avaient jalonné les siècles précédents, mais les responsables politiques républicains de l’époque tentèrent de l’occulter pour calmer l’opinion publique et détourner sa colère contre le vainqueur, responsable de l’annexion, terme qui allait rester gravé dans la mémoire collective du peuple français.

Mauvaise foi et incohérences françaises après les traités de Francfort, le 10 mai 1871, puis de Versailles, en juin 1919

À contrario, 49 ans plus tard, pour justifier le traité de Versailles imposant d’importantes pertes de territoires à l’Allemagne, la France, répondant aux interrogations de pays neutres, livrait les explications suivantes : « Dans la plupart des traités de paix, le vainqueur se donne en général et tout naturellement le droit d’occuper une partie du territoire ennemi jusqu’à l’exécution intégrale ou partielle des conditions qu’il impose. Jusqu’alors les clauses du traité de Versailles ne différaient guère par leur nature, sinon par leur étendue, de celles qui servaient de sanctions à la plupart des guerres contemporaines. C’était des pertes territoriales semblables à celles qui figuraient dans les traités de paix antérieurs, avec, dans ce cas précis, des rectifications de frontières, dont la restitution de l’Alsace-Lorraine à la France, ou encore des rectifications conditionnelles, car devant être subordonnées à des consultations populaires (plébiscites) ».

S’agissant de la perte de territoires imposée à l’Allemagne, les Français avaient banni de leur vocabulaire le mot annexion : tout au plus employèrent-ils le terme de désannexion, concernant l’Alsace-Lorraine, alors que les autonomistes alsaciens-lorrains parlaient, eux, d’une réannexion.

Emblèmes du Reichsland Elsass-Lothringen

Emblèmes du Reichsland Elsass-Lothringen