Épicier et libraire, le commerce du livre dans les campagnes lorraines vers 1770.

par Philippe MARTIN Article paru dans le numéro 26 du Cahier du Pays Naborien

Le 15 mai 1775, Hyacinthe Thomas, lieutenant général au bailliage de Boulay, se rendait à Saint-Avold, petite ville de la Lorraine germanophone comptant un peu moins de 2 000 habitants. Il se présenta devant la boutique de feue Anne-Marie Kayer et, pendant six jours, il demeura parmi les caisses, les bocaux et les emballages pour dresser la liste exhaustive des biens que possédait cette femme. Bref, il dressa un inventaire comme il y en a tant. Cependant, la mention d’un fonds de librairie important nous fait pénétrer au cœur de la diffusion de l’imprimé dans les campagnes à la fin de l’Ancien Régime.

Nous connaissons mal cette distribution du livre car les documents manquent et ils sont difficiles à découvrir, perdus au sein de l’immensité des archives notariales. Nous savons que dès la fin du XVIIe siècle, de tels marchands existaient dans des bourgs comme Montpezat en Quercy. En Lorraine, le réseau des commerçants ruraux ne se développa qu’au cours du XVIIIe siècle. Au siècle précédent, les marchands résidaient surtout dans les villes et étaient assez spécialisés, n’hésitant pas à se faire appeler « marchand-drapier », par exemple.

À la fin du XVIIIe siècle, le réseau commercial concernait bourgs et gros villages et les échoppes offraient une très grande variété de produits. C’est à partir des années 1770 que les inventaires de ces commerçants mentionnent régulièrement l’existence de stocks de livres.

Une commerçante prospère

Anne-Marie Kayser naquit à Saint-Avold, sans doute en 1705. Son père, Jean-Marie, fut tout à la fois chirurgien, marchand, propriétaire foncier et fournisseur des armées. Il se maria avec Anne-élisabeth Gout, fille de marchands de Sarreguemines, qui lui donna quatorze enfants, dont quatre fils qui servirent l’Empereur comme secrétaires, chirurgien ou fonctionnaire. Anne-Marie resta à Saint-Avold où elle épousa Jean-Michel Schmidt le 5 juin 1731. Son mari étant le chirurgien de la ville, elle joignit à sa boutique un dépôt de drogues et de médicaments. Devenue veuve, elle était une des personnes les plus riches de Saint-Avold. Le rôle des contribuables pour les Ponts et Chaussées, dressé en 1775, permet de fixer l’échelle des fortunes. Notre marchande dut verser 2 livres 6 sous. Or, sur les 477 imposables, 96% payèrent moins ; seules dix-sept personnes acquittèrent autant ou plus. Même parmi les sept contribuables qualifiés de « marchands et négociants », elle tenait une place privilégiée : cinq d’entre eux déboursèrent moins qu’elle.

Toute sa vie elle fut très croyante et participa activement à la vie religieuse locale. Lors de la Fête-Dieu, elle dressait, devant sa maison, un reposoir dont on découvrit les éléments décoratifs dans un coffre conservé dans le grenier : « deux boîtes remplies de fleurs d’hiver et autres estimées à six livres ; dix serviettes nappées estimées ensemble dix livres ; quatre nappes nappées estimées ensemble sept livres ; une toile glassée (sic) rouge avec des dentelles avec une nappe aussi en dentelles estimées ensemble huit livres. »

Nous ne savons pas où se trouvait la maison qu’elle habitait. Mais l’inventaire nous fournit un descriptif très précis de ce bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouvaient d’un côté la pharmacie et la boutique, de l’autre côté, la poëlle. Donnant aussi sur la rue, elle était la pièce principale de la résidence avec ses cadres pendus au mur, ses armoires, ses fauteuils et son grand lit. C’est là que se trouvait une bibliothèque contenant « cinquante-deux livres concernant la chirurgie et pharmacie, autres livres de prières en tout quarante livres ». à l’arrière du logement s’ouvrait une vaste cuisine. Les deux étages étaient occupés par des chambres ; au-dessus un grenier servait d’entrepôt et de réserve à nourriture.

L’inventaire de la boutique et de la pharmacie fut dressé de manière précise car, Anne-Marie n’ayant pas d’enfants, son héritage devait être partagé entre ses frères et sœurs, certains résidant en Italie, en Silésie ou à Vienne. De plus, elle vivait avec sa sœur Marie-Barbe qui revendiqua une partie des biens conservés dans la maison comme lui appartenant. On le voit, la succession allait provoquer de nombreux démêlés juridiques. Or la ville ne pouvait pas attendre. En effet, les médecins et chirurgiens de la région avaient besoin des drogues et médicaments contenus dans la pharmacie. Il était donc indispensable de mettre les scellés sur une partie des pièces, mais de laisser ouverte la vente et donc de dresser un inventaire très exact de tout ce qui se trouvait dans la boutique afin d’éviter les disputes avec les héritiers.

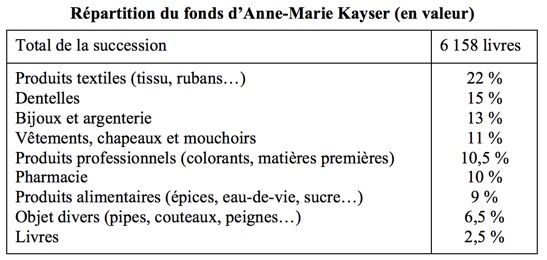

Nous ne nous intéresserons ici qu’au fonds commercial et non à l’ensemble de la fortune de la veuve Kayser. Les marchandises furent estimées à 6 158 livres, somme assez similaire à la valeur moyenne des stocks détenus par les commerçants des petites villes de l’est de la France. Sa boutique regorgeait des produits les plus divers (voir tableau ci-dessous). Les tissus, rubans, dentelles, chapeaux, mouchoirs et autres pièces textiles formaient l’essentiel des fournitures mises en vente. Quelques produits, comme des colorants ou du fil, étaient réservés aux artisans si nombreux à Saint-Avold à cette époque. L’inventaire des produits alimentaires montre que des denrées exotiques ou coloniales arrivaient au plus profond de la Lorraine. Certes, les barils d’eau-de-vie étaient nombreux, mais ils voisinaient avec du gingembre (pour 6 livres), de la fleur de muscade (pour 18 livres), de la cannelle (pour 20 livres) ou du café (pour 67 livres). Anne-Marie Kayser vendait encore des bijoux et de l’argenterie et, devant la liste des couverts en argent ou des pierres semi-précieuses en vrac, on peut se demander si elle ne jouait pas le rôle de prêteur sur gages pour quelques grandes familles des environs. Enfin, des rayons de quincaillerie et de bimbeloteries attiraient curieux et oisifs désireux de se procurer des pipes, des miroirs, des peignes, des couteaux…

Dans une pièce attenante à cette boutique se tenait la pharmacie. Fille et femme de chirurgien, Anne-Marie Kayser avait appris à préparer drogues et potions, tout en proposant toutes sortes de médicaments et quelques produits plus originaux puisqu’on note dans son inventaire « deux livres huit onces d’élixir de longue vie […] trois livres d’emplâtre de sperme de grenouille […] quatre gros extraits de charbon béni ». En septembre 1761, un apothicaire, installé depuis quatre mois, l’attaqua en justice pour exercice illégal de cette activité. Immédiatement, sur la demande de notre veuve, les officiers de l’Hôtel de Ville de Saint-Avold écrivirent aux juges pour leur signaler « qu’il est de l’intérêt de la ville que ladite demoiselle ne soit pas troublée dans l’exercice de la pharmacie sa vie durant ». Elle officiait, en effet, depuis une dizaine d’années « à la satisfaction de la ville et des endroits circonvoisins, mais aussi avec l’applaudissement des médecins ».

La veuve Kayser était donc une marchande fortunée, dévote et instruite. Bien insérée dans le tissu social urbain, elle pouvait compter sur le soutien de la bourgeoisie locale pour la défendre ou faire prospérer ses affaires.

Le fonds de librairie

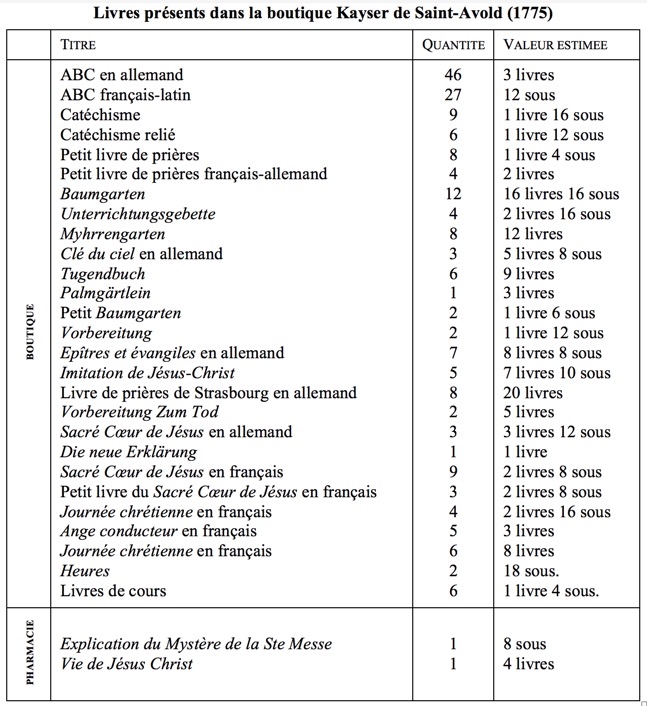

Le fonds de librairie représentait 2,5 % de la valeur du stock de marchandises. L’inventaire ayant été effectué rayon par rayon, nous découvrons qu’il était soigneusement rangé dans une grande armoire où se trouvaient aussi des peignes, dont certains en ivoire, des colliers, une boîte de petites croix d’étain… Bref, les publications prenaient place aux côtés d’objets d’un certain prix. Le tableau ci-dessous présente tous les ouvrages dans l’ordre où ils étaient classés. On le voit, la répartition était plus ou moins faite par matière : tous les ABC étaient regroupés à part, suivis par les catéchismes, les livres de prières, les éditions en allemand puis celles en français.

La veuve Kayser cherchait à plaire à tous les publics, ce qui explique qu’on découvre des titres identiques sous plusieurs formes. Certains catéchismes sont reliés et d’autres ne le sont pas. Le Sacré cœur de Jésus est présent en français ou en allemand, en grand ou en petit format. Les prix de ces ouvrages sont également très variables : 4 livres pour une Vie de Jésus Christ, 3 livres pour un Baumgarten mais 8 sous pour une Explication du Mystère de la Sainte Messe.

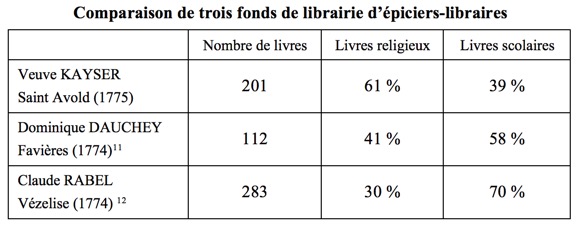

Une quantité importante de livres, 39 %, était destinée aux écoles (voir tableau ci-dessous). Sa position sociale et ses alliances familiales permettaient à notre marchande d’avoir là une clientèle captive. D’ailleurs, elle vendait aussi des articles de papeterie : papier, plumes, étui pour plumes, écritoires… Le fonds de livres scolaires était composé de deux types d’ouvrages. D’abord, de nombreux ABC ce qui est caractéristique de toutes les échoppes similaires à la sienne. Elle possédait aussi six « livres de cours » sans que l’inventaire soit plus précis à leur sujet. Certains de ses confrères disposaient de traités de prononciation et d’orthographe. Si le fonds d’ouvrages scolaires semble moins important chez elle que chez ses collègues, la part des ouvrages religieux est beaucoup plus grande. À cela nous pouvons apporter plusieurs explications. La première est d’ordre commercial : les inventaires correspondent à l’état des fonds à un moment donné ; il suffit que le commerçant vienne de rentrer de la marchandise ou, au contraire, qu’il vienne de vendre un lot important, pour que les pourcentages varient dans un sens ou dans un autre. De plus, la région de Saint-Avold était fortement alphabétisée et le clergé se servait massivement du livre. Cela s’inscrivait parfaitement dans les stratégies pastorales développées dans ces régions de frontière de catholicité à proximité d’importants foyers protestants, comme c’était aussi le cas de l’Alsace toute proche où le livre était présent dans les villages.

Les ouvrages pieux proposés aux Naboriens étaient de trois types : des catéchismes, des ouvrages de prières, catégorie à laquelle on peut rattacher de nombreux titres comme l’Ange Conducteur, des ouvrages de piété. Les « best-sellers » de la littérature pieuse de la fin du XVIIIe siècle étaient présents. Pour le monde francophone, ce sont en particulier les dix spécimens de la Journée Chrétienne. Œuvre de Denis-Xavier Clément (1706-1771), elle fut éditée à près de 92 000 exemplaires entre 1779 et 1788, 20 % de cette production ayant été assurée par des libraires lorrains, en particulier nancéiens. Étaient également vendus des volumes dus à Martin de Cochem (1634-1712), principal écrivain catholique du monde germanique qui aurait laissé plus de 70 titres différents. Au début du XIXe siècle, il demeurait l’auteur le plus lu dans la Lorraine germanophone.

À travers ces livres, ce sont essentiellement trois messages qui étaient véhiculés. Le premier mettait l’accent sur une piété christocentrique bien représentée par le Sacré Cœur ou l’Imitation de Jésus-Christ. On insistait aussi sur la nécessité de suivre la messe. Dans ce domaine, les ouvrages de Martin de Cochem étaient largement mis à contribution avec, par exemple, son Explication du Mystère de la Sainte Messe. Enfin, le fidèle devait prier et méditer, ce que quasiment tous les volumes lui proposaient. Le fonds de la veuve Kayser illustre donc parfaitement le marché du livre de piété en Lorraine à la fin de l’Ancien Régime et l’importance des dévotions personnelles. Les lecteurs pouvaient d’ailleurs se procurer dans la boutique chapelets, croix ou bénitiers portatifs.

Nous avons la certitude qu’au moins 54 % des ouvrages étaient en allemand. Ce chiffre ne recoupe que très imparfaitement la réalité linguistique. En effet, l’analyse menée par Jean-Yves Pennerath, à partir de 518 contrats de vente passés dans l’étude du notaire André entre 1763 et 1768, montre que 92 % de ces actes portent la mention « après lecture et interprétation faite en langue allemande ». Depuis l’édit du 27 septembre 1748, tous les actes juridiques ou notariés lorrains devaient être rédigés en français, mais la majorité de la population de la région de Saint-Avold usait du dialecte francique proche de l’allemand. Si un peu moins de la moitié du fonds de la librairie était en français, c’est parce que les Naboriens qui étaient alphabétisés lisaient cette langue, même s’ils étaient à l’origine dialectophones. De plus, les autorités municipales tenaient à ce que le français soit largement utilisé dans la vie courante, en particulier à l’église et à l’école. En septembre 1773, les échevins réprimandèrent le curé et lui rappelèrent sa promesse « de prêcher ou faire prêcher et catéchiser en français ». Le 23 août 1779, on confirma le contrat que la ville avait passé avec un maître d’école bilingue, Jean-Nicolas Klein ; à cette occasion, on lui précisa qu’il était obligé « d’enseigner les enfants en français et en allemand ». Le fonds de librairie de la veuve Kayser se devait de prendre en compte cette situation puisqu’elle vendait uniquement des ouvrages scolaires ou pieux.

Nous ne possédons par les livres de comptes de notre marchande. Cependant, lors de l’inventaire de son fonds de commerce, on prit soin de noter les destinataires et les expéditeurs de ses différents courriers, sans préciser de manière exhaustive le contenu de ces papiers. Pour les livres en français, elle était en contact avec des marchands nancéiens et ceux en allemand venaient de Strasbourg. Elle ne passait pas par de véritables libraires ou par des imprimeurs, mais par des intermédiaires qui lui fournissaient aussi denrées tropicales, tissus ou objets les plus divers. Dans bien d’autres régions, les enquêtes de la fin du XVIIIe siècle nous présentent ces commerçants qui vendaient des livres à côté d’autres produits : en 1772, on en comptait une vingtaine à Rennes. Le livre était donc considéré comme une marchandise, au même titre que les autres, qu’il fallait gérer avec soin. Anne-Marie Kayser se faisait livrer des ouvrages qu’elle était sûre de pouvoir facilement écouler sans avoir de stocks immobilisés trop longtemps. Elle vendait soit auprès d’une clientèle captive, comme les écoles, soit auprès d’un public populaire qui venait dans sa boutique se procurer des marchandises. Elle ne touchait quasiment pas ses pairs, bourgeois, officiers, propriétaires fonciers ou riches artisans, qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, possédaient pourtant des bibliothèques. Ils lisaient des ouvrages de religion, mais aussi des romans, des traités techniques ou de droit… Autant de publications qu’ils n’achetaient pas à Saint-Avold, mais qu’ils se procuraient, lors de leurs déplacements, auprès des libraires de grandes villes ou qu’ils commandaient par correspondance.

Le circuit d’achat de la veuve Kayser était limité, puisqu’elle se fournissait essentiellement dans deux villes, mais il était aussi hérité. En effet, elle avait recours à des marchands de Nancy, capitale des duchés de Lorraine dont dépendait Saint-Avold, ou de Strasbourg, dont les missionnaires, en particulier jésuites, œuvrèrent longtemps dans la Lorraine germanophone. Alors que Metz était beaucoup plus proche, elle ne semble pas avoir entretenu de contacts suivis avec les éditeurs et libraires de cette cité qui étaient pourtant très bien approvisionnés. D’ailleurs, sentant l’impossibilité de pénétrer le marché naborien par le biais de ces épiciers, les Messins préférèrent s’adresser directement aux curés. Arguant qu’ils résidaient dans la cité épiscopale, ils leur envoyèrent plusieurs missives, ainsi que des catalogues, afin de les inciter à leur commander des livres qu’ils pourraient ensuite revendre à leurs paroissiens. Malheureusement, nous n’avons retrouvé que cette partie de leur correspondance, nous ne savons donc pas s’il y eut une réponse et quelle fut sa teneur. Cependant, cette anecdote montre bien la concurrence qui existait entre les libraires et l’existence, en cette fin du XVIIIe siècle, de multiples réseaux de diffusion afin d’écouler les ouvrages de piété dans les campagnes.

Anne-Marie Kayser n’était pas un cas isolé. Vers 1770, les archives notariales livrent le nom de quelques-uns de ces marchands des petits bourgs qui vendaient des imprimés aux côtés d’autres marchandises. Dans la petite cité de Lorraine centrale de Vézelise, Claude Rabel disposait de 283 livres. Même dans des villages, de tels épiciers-libraires existaient avec des fonds assez importants. À Favières, localité de quelques centaines d’habitants, Dominique Dauchey mettait en vente 112 volumes. Non spécialisés dans le commerce du livre et n’ayant qu’une clientèle limitée, ces petits commerçants ne pouvaient se permettre d’immobiliser de grosses sommes avec des éditions qu’ils n’étaient pas sûrs d’écouler rapidement : ouvrages de piété et livres scolaires étaient leurs seuls débouchés assurés, surtout s’ils jouaient un rôle social important leur permettant de bien contrôler ces marchés. Cette diffusion du livre prenait place à côté de celle de la Bibliothèque bleue, qui reposait en partie sur les colporteurs, et des libraires des villes, qui conservaient la clientèle des bourgeois ou des riches robins. En ces années 1770, la Lorraine était cependant en avance par rapport à des provinces comme la Bretagne où il semble qu’il faille attendre le siècle suivant pour voir se multiplier les efforts en vue de développer un réseau de vente du livre à destination des ruraux. En revanche, vers 1820, de tels épiciers-libraires existaient dans presque toutes les régions françaises. En 1823, à Illiers, dans le département de l’Eure-et-Loir, un enquêteur observa que la plupart des épiciers et merciers vendaient « des livres d’Église, de piété, vie de Jésus-Christ, doctrine du chrétien, catéchisme, civilités, pseautier [sic] et autres ouvrages propres à enseigner la religion catholique, apostolique, romaine et l’éducation de la jeunesse ». Vers 1770, à Saint-Avold, la veuve Kayser était un des maillons de ces réseaux grâce auxquels l’imprimé pénétrait de manière régulière dans les campagnes.