Illustration :

Pot à lait en blanc-fin, n° d’inventaire 2001.36

Illustration :

Pot à lait en blanc-fin, n° d’inventaire 2001.36

La faïencerie de Saint-Avold et sa production.

par Émile DECKER, conservateur en chef des musées de Sarreguemines, en collaboration avec Charles HIEGEL

Le musée de la faïence à Sarreguemines a eu au début de l’année 2001 l’opportunité d’enrichir ses collections par une acquisition provenant de la faïencerie de Saint-Avold. Cet achat se révèle d’une importance documentaire essentielle quand on sait que peu de pièces issues de cette entreprise ont été conservées.

On connaît l’existence de cette manufacture par l’important travail d’archives que lui a consacré Charles Hiegel. Il en a étudié l’histoire et les propriétaires successifs. On sait ainsi qu’en 1825, Nicolas Dolter, potier à Saint-Avold, crée près de la chapelle Sainte-Croix une fabrique de creusets. En 1828, il s’associe avec Louis Martin, greffier de la justice de paix, pour produire de la faïence. La collaboration est de courte durée. L’année suivante, à la suite d’une mésentente, Dolter quitte l’entreprise et établit une fabrique de creusets à la sortie de Saint-Avold. Martin poursuit l’aventure industrielle seul et rencontre de nombreuses difficultés en raison notamment de la conjoncture politique et économique après les événements de juillet 1830 . Il ne peut empêcher la faillite qui survient en 1834. L’affaire est reprise en 1835 par François Nicolas Spinga, un ancien notaire, et Georges Appolt, un industriel. La production de faïence et de poêles se poursuit jusque vers 1846, date à laquelle l’activité semble cesser.

L’outil de production

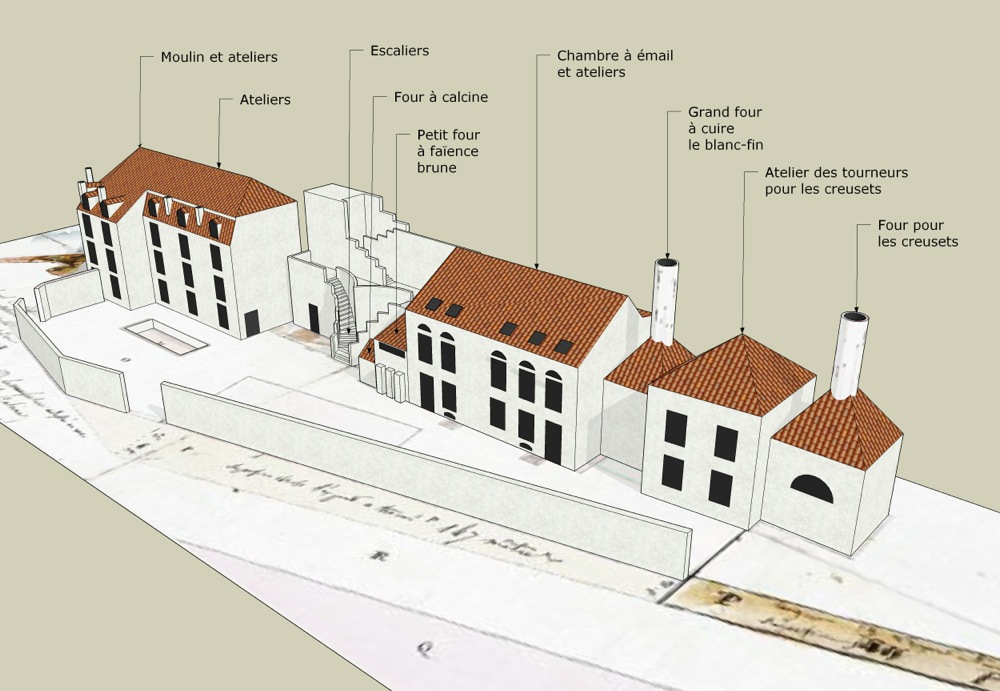

Si les productions connues sont excessivement rares, on possède par les archives une bonne indication de l’architecture de la manufacture. Celle-ci se situait non loin de la chapelle Sainte-Croix. Des plans et des élévations d’un document de 1829 permettent d’en réaliser une reconstitution que nous proposons ici. Il existe également une description des bâtiments dans le procès-verbal de l’adjudication lors de la faillite en 1835. Il s’agit d’un établissement modeste. Le nombre des ouvriers est réduit : 17 personnes en 1841. Les bâtiments s’ordonnent, comme pour la plupart des manufactures de cette époque, autour d’une cour.

En se dirigeant du nord-est au sud-ouest, on rencontre plusieurs édifices. Le premier est un grand bâtiment s’élevant sur quatre niveaux :

-

au rez-de-chaussée se trouve un moulin, et le procès-verbal de 1835 précise « une meule à plâtre placée dans le bâtiment derrière la Belle-Croix ». Les moulins dans les manufactures ont pour vocation de broyer finement les éléments minéraux (quartz, feldspath, galets de silex), du biscuit de faïence ou, comme ici, du plâtre pour réaliser des moules. Le local tel qu’il est figuré ne pouvait abriter qu’une seule meule. On ne sait comment était actionné ce moulin.

-

aux étages supérieurs se trouvent des ateliers dont on ne connaît pas la nature. Il pourrait s’agir d’ateliers de fabrication de moules en plâtre ou de façonnage. En effet, à Saint-Avold, deux techniques ont dû être mises en oeuvre : le tournage sur un tour traditionnel, et le moulage.

Le bâtiment contigu B contient lui aussi des ateliers sur plusieurs étages. Il est situé juste en face d’une longue fosse rectangulaire coffrée de bois qui se trouve au centre de la cour, et dans laquelle se décante ou se raffermit vraisemblablement un mélange d’argile déjà élaboré : le plan nous informe que cette fosse est destinée au « séjournement de la terre préparée ».

Interprétation infographique du plan de 1829

© Graphisme : E. Decker, Musées de Sarreguemines

Interprétation infographique du plan de 1829

© Graphisme : E. Decker, Musées de Sarreguemines

Adossée au relief et au rocher présent à cet endroit dans le site, une volée d’escaliers se dédouble et permet d’accéder aux étages des édifices qui le surplombent. Elle scinde en deux la barre de bâtiments qui s’alignent au pied de la côte.

Plus loin, après les escaliers, on découvre un premier four : il sert à réaliser la calcine, un produit entrant dans la composition de l’émail. On utilise à ce stade de la fabrication de petits fours dénommés parfois fournettes ; ils possèdent généralement une voûte qui réverbère la chaleur. Sur la sole, on dépose l’oxyde de plomb et l’oxyde d’étain nécessaires, dans une proportion d’environ 80% pour le plomb et 20% pour l’étain. Le plomb sert de fondant ; il permet d’abaisser la température de fusion de l’étain. L’étain servira dans la suite du processus à opacifier en blanc l’émail qui viendra recouvrir les objets. Au cours de la calcination, une poudre jaunâtre se forme sur la masse liquide en fusion : il s’agit de la calcine. On la recueille régulièrement jusqu’à la fin du processus.

Le four à calcine est adossé à un petit bâtiment abritant le four à faïence brune, variante de faïence dont l’émail chargé de manganèse est brun.

Plus au sud encore se dresse un grand bâtiment au rez-de-chaussée duquel se trouve la chambre à émail. C’est dans ce local que se prépare l’émail, enduit vitreux opaque qui va recouvrir le biscuit de faïence. Pour l’obtenir, on mélange la calcine à du sable quartzeux et on ajoute ici encore un fondant : de la soude, ou du sel marin. Le tout est cuit ensemble, souvent dans le four à faïence, puis broyé finement. On mélange ensuite cette poudre à de l’eau dans un grand baquet de bois pour obtenir un mélange blanc crémeux. Les objets dans l’état de biscuit de faïence, c’est-à-dire cuits une première fois et encore poreux, sont plongés dans le bain d’émail, puis mis à sécher.

Au-dessus de la chambre à émail se trouvent des magasins qui servaient à stocker les réalisations entre deux opérations. La description de 1835 y relève « une grande quantité de biscuits, de gazettes, tuiles, briques, pillets, étagères et tablettes ». Les objets décrits ici sont liés au fonctionnement des fours. Les tuiles, pilets et tablettes sont destinés à former des étagères à l’intérieur des fours, pour une forme particulière d’enfournement dit en échappade, qui sert lors de la cuisson des biscuits. Les gazettes sont des boîtes en argile réfractaire dans lesquelles on place les objets déjà émaillés pour les protéger durant la seconde cuisson. Les briques sont utilisées pour murer les portes du four tout le temps que dure la cuisson.

À l’extrémité de ce bâtiment se trouve le four principal : celui qui sert à cuire le blanc fin, une terre blanche dite aussi terre de pipe émaillée. Il s’agit d’un four carré comme on peut le voir sur le plan. Il semble que ce soit le four qui a été découvert en mars 1980. C’est ce que l’on peut conclure en superposant le plan de la découverte à celui de la faïencerie, portés à la même échelle.

Enfin, à l’extrémité du site se trouvent les ateliers d’une fabrication particulière, celle de creusets, avec un atelier de tournage et un four dédié à cette production.

De l’autre côté de la cour, le long du mur d’enceinte est appuyé un très large hangar. Le plan de 1829 spécifie « hangar sous lequel on fend le bois ». Les fours utilisés à Saint-Avold sont à bois, comme dans beaucoup de faïenceries de l’époque. En Sarre, à Vaudrevange ou à Mettlach, le charbon est déjà utilisé et, à Sarreguemines, les fours à houille de modèle anglais apparaissent dans les années 1830. Mais, en dehors de quelques exemples peu nombreux, la plupart des industriels utilisent en effet encore le bois. D’une manière générale, l’approvisionnement reste un grand problème pour les fabriques. C’est une matière coûteuse : la demande créée par l’ensemble des bouches à feu, toutes industries confondues, a généré une hausse des tarifs. Ceci engendre beaucoup de mécontentement dans la population, dont le bois de chauffage domestique atteint dès lors des prix prohibitifs. À plusieurs reprises, Dolter sollicite sans succès l’octroi de bois des forêts domaniales pour son entreprise, ce qui lui est refusé par le maire de la ville.

En 1835, le hangar est décrit comme un bâtiment à deux étages servant de magasin, garni entièrement d’étagères, avec une petite remise, un atelier surmonté d’un grenier à fourrage et un grand hangar. Il semble que le développement de l’activité ait motivé en ce point de la faïencerie des aménagements importants.

Observons ici que dans les premières décennies du XIXe siècle, l’architecture industrielle des faïenceries n’est pas encore adaptée aux nécessités du monde du travail. Elle s’inspire grandement de l’habitat civil et adapte les volumes à ses besoins. Les ateliers s’étagent encore verticalement, ce qui complique les manipulations lorsqu’il s’agit de monter les matières premières ou les objets en cours de fabrication. Ce n’est que dans la seconde moitié du siècle, durant l’ère industrielle, qu’on optera pour une organisation des ateliers qui se succèdent sur un plan horizontal, suivant les étapes du processus de fabrication, comme ce sera le cas à Sarreguemines ou Mettlach.

Les produits

La production de cet établissement est relativement diversifiée. On y fabrique à la fois des faïences et des creusets en terre réfractaire.

Les creusets

La fabrication de creusets semble être une spécificité de la manufacture de Saint-Avold. Elle est attestée dès 1825, semble-t-il, avant la collaboration de Dolter avec Martin. En octobre 1828, Martin écrit à son oncle Chambille, trésorier de l’Académie royale de Metz : « Comme je me suis apperçu (sic) dernièrement à l’exposition que les creusets étaient une branche beaucoup plus importante pour nous et pour le pays que la fayance (sic) nous sommes décidés mon associé et moi à partager nos soins entre ces deux fabrications ».

Les creusets dont il est question sont des godets en terre réfractaire destinés à la fonte des métaux. Les formes sont variables, de section circulaire ou triangulaire. Les faïenciers de Saint-Avold les proposent en diverses tailles, dont chacune porte un numéro allant de 1 à 7. Ils sont utilisés essentiellement par les orfèvres pour fondre l’or et l’argent mais aussi par d’autres corps de métiers pour la fonte du cuivre. Le choix des mélanges de terres qui les composent fait l’objet constant de recherches. Les creusets sont fragiles, car ils subissent des variations de températures importantes et se fendent ou se brisent sur la durée. Et ceux qui sont, par exemple, employés pour la fonte du cuivre subissent une température supérieure à ceux utilisés pour l’or. Il est donc important pour l’artisan qui les emploie qu’ils soient particulièrement résistants. Deux variétés sont ainsi proposées par Saint-Avold : de couleur noire pour le cuivre, rouge pour l’or et l’argent.

C’est à cette recherche de solidité et de résistance que s’emploient les manufacturiers Martin et Dolter. Les premiers creusets fabriqués supportent 5 ou 6 essais ; après modification de leur composition, ils résistent jusqu’à 20, voire 100 fois pour la fonte de l’or, comme le laisse entendre Louis Martin. Lorsque les produits sont présentés à Metz à l’exposition des produits de l’industrie du département, Martin et Dolter accompagnent leur envoi d’un certificat établi par un maître fondeur de la ville de Saint-Avold qui les a utilisés avec succès.

Pour ce type de production, la fabrique trouve des clients et des commandes à Nice, à Paris, mais aussi dans les Etats sardes. La concurrence la plus importante émane de fabricants de la Hesse dont Martin souhaiterait que l’on interdise l’importation des produits en France.

La faïence

La faïence constitue l’autre pan de la production. On en fabrique en deux qualités : une faïence brune et un blanc-fin.

Selon les documents, l’essentiel de la production est consacré à la faïence brune. Il s’agit d’une céramique assez commune fabriquée en France depuis le début du XVIIIe siècle. La plupart des petites manufactures n’ayant pas atteint le stade industriel en produit à l’époque. Selon les lieux, elle porte un nom différent : poterie brune, terre allant au feu, terre à bouillir, cul noir, etc. Peu onéreuse, résistante au feu et aux chocs, elle est très répandue dans les ménages. « La fayance brune envoyée peut supporter sans une seule goutte d’eau l’épreuve du feu le plus ardent. Après l’avoir retirée rouge du foyer on peut la jeter impunément dans l’eau froide, elle ne subira pas de changement sensible ». L’extérieur de l’objet est généralement émaillé en brun, et l’intérieur est recouvert d’un émail blanc à l’étain.

En 1828, Martin et Dolter expédient à l’exposition de Metz un échantillon de leur production, ce qui nous permet de connaître le type d’objets réalisés : font partie de l’envoi quatre soupières de tailles et de formes différentes ; deux cafetières, l’une avec un pied, l’autre à fond plat ; une tasse basse et une coquelle à pied, c’est-à-dire une casserole en terre.

Au début de son activité, Saint-Avold vend ses faïences brunes à Metz et dans quelques villes de la région. Au nord de la Lorraine elle ne rencontre guère de concurrence ; ni Sarreguemines ni Longwy ni même Niderviller n’en fabriquent. La manufacture de La Grange près de Manom en produisait au XVIIIe siècle , tout comme celle d’Audun-le-Tiche. À Lunéville, plusieurs petits établissements en proposent : celui de François Mouginot, celui de François Joseph Ambruster ou encore celui d’Adrien Evrat . Dans une lettre de septembre 1828 aux membres du jury de l’exposition de Metz, Martin décrit avec beaucoup de nuance les débouchés de cette marchandise : elle est faite « tant pour la table du pauvre que pour la cuisine du riche ».

Une seconde variété de faïence est le blanc-fin, une terre blanche recouverte d’un émail blanc opaque, auquel est dédié un four dans la partie sud du site. De cette fabrication, deux pièces ont été identifiées. L’une se trouve au Musée national de la Céramique à Sèvres, l’autre au musée de Sarreguemines.

Le pot à sucre de Sèvres (hauteur 13,5cm ; diamètre 10 cm ; n° 11156 à l’inventaire) est de forme néo-classique : une panse ovoïde placée sur un piédouche, un rebord court légèrement éversé. Deux anses latérales sont en forme de col de cygne. Cette forme s’inscrit dans les formes de porcelaine de l’Empire et de la Restauration.

La verseuse, ou pot à lait, du musée de Sarreguemines a été réalisée dans le même goût. La forme est également néoclassique : une panse ovoïde sur un piédouche, une embouchure à bec verseur surélevée et très large, une anse en ruban. Cette forme assez caractéristique a été créée dans l’orfèvrerie et appliquée à la porcelaine dans le dernier quart du XVIIIe siècle. On qualifie parfois ce type d’objet dans les manufactures parisiennes de pot à lait grec. Durant l’Empire, cette forme se généralise et s’étend aux manufactures de faïence stannifère et de faïence fine, qui s’inspirent des matières plus précieuses pour en diffuser le goût par l’emprunt des formes.

Le décor des deux objets est fait dans un même esprit et une même technique, bien qu’ils n’appartiennent pas au même ensemble, c’est-à-dire au même service. Le thème retenu pour les deux pièces est le paysage. Ce sont des décors dits de marines, dont la structure générale peut être établie de manière synthétique. Une vue de ce type se compose généralement d’un premier plan : une grève, des rochers ou une plage. La profondeur et l’échelle en sont données par la silhouette de personnages se promenant au bord de l’eau. Au second plan, à droite de la scène se trouve habituellement un petit promontoire avec des constructions : chaumière, fabrique ou château. Sur la mer, une ou plusieurs embarcations à la voilure déployée ou rabattue. Enfin, à l’arrière-plan, une montagne arrête le regard. Du premier plan jusqu’au fond du paysage, la profondeur est rendue aussi par la tonalité du camaïeu : du plus sombre à l’avant, au plus clair et vaporeux pour figurer le lointain. De chaque côté de la vue, deux grands arbres encadrent la scène et la délimitent sur son support.

Le sucrier comporte deux paysages de ce type, un sur chaque face. Le pot à lait n’en comporte qu’un seul, mais d’une plus grande dimension ; l’architecture qui s’y trouve figurée semble une œuvre d’imagination, très composite, qui mérite qu’on s’y arrête. On retrouve une tour à toiture en poivrière comme sur le sucrier du musée de Sèvres ; elle est ici prolongée par deux arcatures. Au centre s’élèvent un édifice circulaire coiffé d’un dôme, puis un haut bâtiment de trois étages. Légèrement à l’arrière plan se dressent deux minarets qui confèrent à la scène un cachet oriental, ottoman, pourrait-on dire. Ce trait correspond à l’intérêt que manifeste l’opinion publique de l’époque à cette région orientale du bassin méditerranéen. En effet, en 1821, les populations grecques s’insurgent contre le pouvoir turc. Cette révolte est sévèrement réprimée et les massacres qui s’ensuivent émeuvent l’opinion. En 1827, la Grande-Bretagne, la France et la Russie interviennent et battent les troupes ottomanes ; le traité de Londres signé en 1830 ratifie l’indépendance de la Grèce. Cette intervention donne naissance à une importante iconographie qui trouve un débouché tout naturel dans les arts décoratifs et la peinture : céramiques, papier peint et tissus se couvrent de scènes d’actualités ou de turqueries. Delacroix peint le Massacre de Scio en 1824 et La Grèce sur les ruines de Missolonghi en 1826.

Détail aux minarets. Pot à lait en blanc-fin.

© E.. Decker, Musées de Sarreguemines

Détail aux minarets. Pot à lait en blanc-fin.

© E.. Decker, Musées de Sarreguemines

La partie gauche du paysage est occupée par une vue marine : une embarcation toutes voiles déployées vogue au centre d’un chenal ; au fond, sur l’autre rive, des montagnes escarpées se succèdent. À leur pied, des constructions dressent leur silhouette et semblent indiquer la présence d’un port fréquenté par des bateaux masqués par les plis du relief, et dont seuls les mâts apparaissent.

Les techniques mises en œuvre pour les deux objets sont différentes. Sur le sucrier, le paysage et son relief sont rendus par l’opposition de deux couleurs : le rouge et le bleu. Le décor du pot à lait est exécuté, quant à lui, à l’aide d’une technique plus soignée : on a utilisé une seule couleur, un gris noir, apposée en camaïeu ; le trait y est beaucoup plus fin. Dans les parties sombres, comme les frondaisons des arbres par exemple, on a précisé les détails du feuillage en grattant finement la couche noire pour retrouver la blancheur de la porcelaine sous-jacente et donner du volume aux branchages. Cette technique est connue dans le domaine de la céramique et des arts sous le nom de sgraffito. Il est intéressant d’en observer l’utilisation ici. Les nuances du relief des montagnes dans le lointain sont obtenues en diluant la peinture comme dans un lavis.

Le paysage en camaïeu est un sujet commun à de nombreuses manufactures de céramique. On le retrouve sur la porcelaine au XVIIIe siècle tout aussi bien à Niderviller qu’à Frankenthal, Tournai, Vincennes, Sèvres ou Chantilly, mais aussi sur des faïences comme à Saint-Clément ; au début du XIXe, il apparaît à Carouge en Suisse, à Longwy, et à La Trouche dans les Vosges. Cependant, les décors les plus proches sont réalisés à Toul où une production importante est ornée de paysages en camaïeu. On ne sait d’où venait le peintre qui les a réalisés ; peut-être d’un des centres évoqués ci-dessus.

On peut aussi constater que ces deux objets portent une marque de fabrique. Elle est peinte sous l’objet et se compose du nom de la ville Saint-Avold et de deux initiales : MB. Les initiales ne sont pas facilement identifiables : si on peut proposer le nom de Martin pour le M, la lettre B pose plus de difficultés. Charles Hiegel propose d’y voir l’initiale du nom Bouvert. Jean ou Jean-Jacques Bouvert, qui est vraisemblablement un peintre mentionné à la faïencerie de Mettlach jusqu’en 1829, est présent à Saint-Avold entre 1829 et 1831 ; il est alors qualifié de “directeur chimiste”. On le retrouve dans les années 1840 comme fabricant de poteries au lieu-dit La Wade, commune de Vallières, près de Metz. Peu de temps avant la fin de son activité, L. Martin tente d’établir dans sa manufacture une imprimerie pour réaliser des décors de transfert comme on en fabrique à Vaudrevange, Sarreguemines, Mettlach ou Longwy. On ne sait s’il a pu réussir dans cette entreprise.

Les alcarases ou alcaraz

Vers 1832-1833, l’Annuaire du département de la Moselle, publié par Véronnais, signale aussi la fabrication de bouteilles poreuses dénommées alcarases « qui exposées au soleil pendant une heure rafraîchissent d’une manière étonnante l’eau qu’elles contiennent et dont on trouve un assortiment chez les principaux marchands de cette ville et des principales villes de France ».

Les poêles

La faïencerie de Saint-Avold a également produit des poêles en faïence à partir de 1833. Cette production est encore mentionnée en 1837 . Aucun poêle issu de cette faïencerie n’a encore pu être identifié. On ne sait si le volume de cette production était important, car la concurrence est alors grande. Il existe à cette époque en Alsace de nombreux poêliers, que ce soit à Strasbourg ou dans la région mulhousienne. En Lorraine, une faïencerie tenue par Marchal, Carré et Everat en fabrique à Lunéville, et Georges Aubry à Toul en fait de même depuis 1812. La production de poêles de Sarreguemines ne débute que dans les années 1870 et ne constitue pas encore une concurrence gênante.

Si l’on tente de replacer la création de cette manufacture dans son contexte historique, il faut remarquer qu’elle apparaît à un moment où les entreprises de céramique connaissent une croissance importante. Vers 1828-1830, la Lorraine et la région frontalière entre France et Allemagne voient naître de nombreuses fabriques : Sarreguemines, Vaudrevange, Mettlach, Longwy, Septfontaines, Niderviller, Lunéville, Saint-Clément, qui sont des entreprises importantes. Elles occupent une bonne partie des marchés locaux ou nationaux. La qualité de leur production est reconnue et fait l’objet de récompenses et notices élogieuses de la part des jurys lors des expositions nationales. La plupart de ces manufactures ont opté pour un produit séduisant pour la clientèle, et qui va connaître un avenir prometteur : la faïence fine, une terre blanche recouverte d’une mince couche de glaçure.

Il ne semble pas que ce type de céramique ait fait l’objet d’une production à Saint-Avold. La manufacture naborienne est entourée en cette période d’expansion industrielle, d’établissements plus grands, plus puissants, et par conséquent capables de produire en grande quantité et à des coûts moindres des produits plus séduisants. Il est alors difficile pour une nouvelle manufacture de s’insérer dans un tel tissu économique, si elle ne possède les moyens financiers adaptés. C’est ainsi que bien souvent disparaissent les petites manufactures.

Marque de fabrique peinte.

Marque de fabrique peinte.