Le chirurgien de village - École de David Teniers (XVIIe siècle)

Dans la boutique, le chirurgien panse une plaie du pied tandis que, dans l’arrière boutique,

son garçon “tire quelques dents” pendant que l’apprenti prépare un emplâtre.

Le chirurgien de village - École de David Teniers (XVIIe siècle)

Dans la boutique, le chirurgien panse une plaie du pied tandis que, dans l’arrière boutique,

son garçon “tire quelques dents” pendant que l’apprenti prépare un emplâtre.

La médecine à Saint-Avold autrefois.

Extraits de l’article de Philippe MARTIN et Pascal FLAUS “Approche de la démographie naborienne” paru dans le “ Cahier Naborien” n° spécial - Mars 1994

Les médecins à Saint-Avold

Les recettes traditionnelles

Pour guérir les maladies dont elles sont atteintes, les populations de l’Époque Moderne ont souvent recours à des recettes traditionnelles ou à des “guérisseurs”. Ainsi, contre les maux d’estomac, on frictionne le ventre du malade avec de l’huile chaude. Si la douleur est plus aiguë, on fait des compresses de feuilles de poireaux.

Quand les méthodes populaires ne suffisent pas, les gens ont recours aux saints guérisseurs invoqués dans les, sanctuaires de pèlerinage. Les habitants de Saint-Avold se tournent essentiellement vers la statue de Notre Dame qui est aujourd’hui encore vénérée dans la basilique. Elle attire les fidèles de toute la Lorraine car ils pensent qu’elle peut les libérer de tous leurs maux. Ils se rendent aussi vers de petites chapelles champêtres ou des sources, comme celle de Saint Gengoult, à Zimming, où on vient implorer Dieu de soulager les fidèles qui souffrent de problèmes oculaires.

Les débuts de la médecine

Le premier médecin naborien que nous connaissons apparaît dans les archives en 1583. Mais à cette époque, les docteurs sont rares et ne demeurent pas obligatoirement à Saint-Avold. En 1587, c’est un barbier de Hombourg-Haut, Adam, qui est chargé de soigner les malades de la seigneurie de Saint-Avold et de surveiller l’état des personnes soumises à la torture lors des interrogatoires. Dans les premières années du XVIIe siècle, le nombre de médecins augmente et, en 1631, ils sont deux à s’occuper de la population : Caspard qui réside dans les faubourgs et Philippe Bock qui habite en ville.

Lors d’épidémies, les médecins et chirurgiens sont vite dépassés par l’ampleur de la tâche. La ville fait alors appel à l’aide de religieux. En 1639, ce sont les Sœurs de l’Annonciation qui interviennent et en 1763 les Frères de la Charité.

La médecine au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, le corps médical s’accroît. En 1735, quatre médecins exercent leur art à Saint-Avold. Leur cohabitation n’est pas toujours facile. Le 31 décembre 1735, deux d’entre eux portent plainte contre Pierre Chevalier qui leur fait une concurrence déloyale en outrepassant ses prérogatives de médecin stipendié et en multipliant de manière indue saignées et prescriptions médicales. De nombreux bourgeois de Saint-Avoîd se plaignent aussi d’être obligés de faire appel à des médecins de Boulay, de Sarrelouis ou de Sarrebruck quand ils souffrent d’un mal grave.

Malgré ces querelles, la médecine fait des progrès tout au long du XVIIIe siècle à Saint-Avold. On cherche tout d’abord à cantonner les maladies afin d’éviter qu’elles ne se répandent. Puisque les médicaments et les traitements sont souvent insuffisants, il s’agit plus d’éviter l’expansion du mal que de lutter contre lui. À partir de 1721, les médecins doivent déclarer aux autorités le nom des malades soignés à leur domicile. Cette mesure doit permettre d’empêcher qu’une contagion ne couve dans la cité sans qu’on ne le sache. La même année, il est interdit aux habitants de garder des pigeons chez eux car ces animaux sont accusés de transmettre des maladies. Pour éviter qu’une épidémie ne se répande dans l’ensemble de la Lorraine à l’insu de tous, les édiles doivent prévenir les autorités ducales dès qu’une maladie apparaît dans leur paroisse. Les autorités régionales participent activement à la lutte contre la propagation des maladies. En novembre 1770, l’intendant de Lorraine prévient la ville de Saint-Avold que la peste a éclaté en Europe Centrale. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour surveiller les allées et venues afin de prévenir l’entrée en France de personnes souffrantes.

La municipalité de Saint-Avold tient aussi à choisir avec le plus grand soin les médecins qui recevront le droit de s’installer dans la ville. Quand, le 9 janvier 1742, elles traitent avec Baillard, elles vérifient tout d’abord ses titres et son expérience professionnelle : il a fait ses études dans la célèbre université de Montpellier et a exercé ses talents dans les hôpitaux de Lyon. Pour retenir ce praticien compétent, la ville promet de lui verser annuellement 400 livres en remerciement de ses services. En échange il accepte un ensemble de règles très strictes. Il devra visiter gratuitement les malades pauvres et sera obligé de demeurer dans la cité tant qu’un habitant sera gravement malade. Même si personne n’est indisposé, avant de s’absenter, il doit demander la permission aux autorités de police. Ces mesures doivent assurer aux Naboriens la présence permanente d’un médecin. Pour lui éviter de profiter des souffrances d’autrui pour s’enrichir, les autorités municipales fixent le tarif de ses honoraires à 5 sols pour une visite de jour et à 10 pour un déplacement de nuit.

Hôpital et assistance

L’Hôpital de Saint-Avold

Le premier hôpital de Saint-Avold aurait été fondé le 7 juillet 1313 par l’abbé et les religieux de la ville. Il aurait été détruit quelques décennies plus tard lors des guerres qui opposèrent le duc de Lorraine à l’évêque de Metz.

Un second hôpital est créé le 3 janvier 1426 par un couple de bourgeois naboriens. Pour favoriser la nouvelle fondation, l’évêque de Metz accorde, en 1427, 40 jours d’indulgences à tous ceux qui lui feront des dons. En 1534, l’administration de l’Hôtel Dieu passe à la bourgeoisie de Saint-Avold : à partir de cette date, c’est la ville qui s’occupe de la gestion, de l’aide aux pauvres et de la nomination aux différents postes.

Durant la Guerre de Trente Ans, l’hôpital est détruit comme la majorité des maisons de la ville, puis est hâtivement rétabli. En 1730, l’hôpital se présente comme un ensemble composé de trois bâtiments : un local pour accueillir les malades, une grange et une masure. Jugé insuffisant, il est reconstruit entre 1732 et 1739, puis agrandi en 1779.

L’Assistance publique

Durant l’Ancien Régime, l’hôpital n’a rien à voir avec les établissements que nous connaissons de nos jours. Seuls les pauvres y viennent, les autres se font soigner à leur domicile. Au XVIIIe siècle, quand une maladie grave survient, les malades sont relégués dans une maison particulière réquisitionnée. C’est ce qui se passe, par exemple, en avril 1784, pour les soldats souffrants du régiment de Royal Picardie.

L’activité hospitalière se confond donc souvent avec le bureau d’aide sociale. La confusion est d’autant plus facile que ce sont les autorités municipales qui s’occupent des deux institutions. Pour faire fonctionner tous les services d’assistance de Saint-Avold, on peut compter sur de multiples revenus. L’hôpital jouit de dons annuels de l’abbaye, des Bénédictines et de particuliers. Il bénéficie aussi de rentes, de champs dont les récoltes sont vendues au marché, de maisons et d’une grange qui sont louées. En outre, la ville fait cotiser les bourgeois pour la subsistance des pauvres.

Les pauvres tiennent une place originale dans la ville d’Ancien Régime. Depuis le Moyen Âge, ils sont considérés comme une image du Christ souffrant. Proches de Dieu, ce sont des intercesseurs privilégiés auprès de Lui : on pense que leurs prières sont écoutées avec une certaine complaisance. On leur demande donc de prier pour les particuliers ou les villes qui les aident et on les associe aux grandes fêtes religieuses. Un document de 1584 signale que les pauvres de Saint-Avold et des environs doivent assister à la procession du Vendredi Saint. Plus les indigents sont nombreux, mieux seront les choses, chacun espérant que Dieu sera bienveillant envers la ville. Pour attirer les pauvres, du pain, du sel, du beurre et du poisson leur sont distribués après la cérémonie. Dès que les solennités sont finies, les étrangers sont cependant immédiatement expulsés tant on craint qu’ils ne s’installent à demeure dans la ville.

Malgré leur participation à certaines manifestations publiques, la présence des pauvres dans la ville engendre une grande méfiance. Certains pensent que ce sont des espions à la solde des nations étrangères, d’autres qu’ils peuvent devenir de dangereux agitateurs, capables de provoquer des émeutes, d’autres encore estiment qu’ils sont porteurs de maladies ou de vices qui pourraient corrompre les habitants. Cette population marginale et misérable est d’autant plus redoutée qu’il est difficile de la cerner car le nombre de pauvres est très fluctuant. Que survienne une période de disette ou une épidémie, les habitants les plus pauvres de Saint-Avold tombent dans l’indigence et les mendiants des villages de la région affluent dans la cité espérant y recevoir un secours; parfois ce sont même ceux des états voisins qui viennent chercher de l’aide en Lorraine. Pour éviter ces intrusions le duc oblige les autorités municipales à tenir un registre des pauvres du lieu et à expulser les étrangers. Bien souvent, ces prescriptions sont vaines et le souverain rappelle régulièrement aux villes qu’elles doivent défendre “aux pauvres étrangers d’entrer et de mendier dans ses états” comme l’affirme une lettre de mai 1726. Quatre ans plus tard, il demande aux municipalités de dresser une liste des véritables indigents et d’organiser une quête tous les dimanches et jours de fêtes pour les soulager.

Aider et soulager les pauvres de la ville est donc une action à la fois louable et nécessaire. En revanche, il est hors de question d’étendre cette assistance aux étrangers. La générosité ne doit s’exercer que dans des limites très restreintes. Il faut donc que les pauvres demeurent à une place bien définie et qu’ils soient contrôlés par les autorités.

Le cas de la lèpre

Une maladie grave

Une des maladies les plus redoutées des habitants de Saint-Avold a été la lèpre, appelée aussi Ussatz, Aussatz ou Malzei. L’agent pathogène de cette maladie est le bacille de Hansen, mis en évidence en 1873, qui se diffuse uniquement grâce à la contagion et qui pénètre dans l’organisme par la voie cutanée. La lèpre peut toucher des organes internes et les muqueuses, mais elle atteint essentiellement la peau et les nerfs périphériques. Cela a deux conséquences : l’insensibilité des extrémités, comme les doigts, et des altérations plus ou moins monstrueuses du faciès du malade.

Cette maladie serait originaire du sous-continent indien où elle est décrite pour la première fois au sixième siècle avant Jésus-Christ. Elle est connue en Europe dès l’Antiquité mais atteint son apogée aux XIIe et XIIIe siècles à cause des croisades et des contacts avec les populations du Proche-Orient. À cette époque, il existerait plus de 2000 léproseries en France pour accueillir la multitude des malades. Rien que dans l’actuel département de la Moselle, elles auraient été une centaine. Leur souvenir subsiste encore dans la toponymie locale avec des noms comme ceux de Kodenbusch à Boulay, de Kottenhaus à Helstroff, de Guthus à Betting-lès-Saint-Avold ou de Guthaus à Valmont.

La “SEPARATIO LEPROSORUM”

Dès le XIVe siècle, le fléau diminue mais des cas de lèpre sont signalés encore à l’Époque Moderne. Le souvenir de la maladie ne s’estompe cependant pas des esprits. À la fin du XVIe siècle, le “Stadtrecht” décrit encore avec grande exactitude les précautions à prendre vis-à-vis des lépreux.

L’horreur inspirée par cette maladie, qui est restée longtemps incurable, a poussé les Européens à enfermer les malades dans les léproseries. Comme beaucoup d’autres, la ville de Saint-Avold prend des précautions pour prononcer la mort civile du lépreux au cours d’une cérémonie appelée “separatio leprosorum”.

“Si par la volonté de Dieu, des habitants de la ville se trouvent être contaminés par la lèpre, il est de droit en ce lieu que la Justice fasse séparer mari et femme et qu’elle ordonne leur conduite hors de la cité en un lieu réservé, en l’occurrence une maison bâtie à cet effet par les bourgeois de la ville”. Près de cet endroit, appelé Guthaus, s’élève une chapelle qui est encore réparée par la cité en 1609.

Avant de quitter Saint-Avold, les autorités municipales fournissent au lépreux des béquilles pour l’aider à marcher, une crécelle pour qu’il signale sa présence et que les gens puissent s’écarter, une bouteille et une écuelle en bois pour se nourrir, une paire de gants pour qu’il ne puisse plus rien toucher directement. Ainsi équipés, les malades “seront conduits par un prêtre avec la croix mortuaire et torches allumées au son des cloches avec pareilles cérémonies comme si on allait conduire un mort en terre”. Arrivé devant la léproserie, le cortège s’arrête et le prêtre “se sert des mêmes cérémonies desquelles il se sert pour enterrer un mort”. À partir de cet instant, le malade n’a plus le droit d’avoir des contacts directs avec des gens sains et doit vivre d’aumônes. Le lépreux étant civilement mort, son conjoint peut se remarier.

Dès le XVIIe siècle, le comportement des autorités municipales envers les lépreux commence à se modifier. Parfois, dans les délibérations de l’Hôtel de Ville, on s’aperçoit que les malades sont envoyés à Metz pour consulter des médecins. Ce changement d’attitude peut sans doute s’expliquer par les progrès de la médecine et le souci accru de protection sanitaire. La transformation serait donc une preuve qu’on respecte plus l’individu qu’au cours des siècles précédents. Mais il ne faut pas négliger le fait que la lèpre étant devenue une maladie très rare, elle inspire moins de crainte.

Les épidémies

“Libéra nos a peste, famé et bello” Pendant des siècles, cette petite prière a traduit toutes les craintes et les angoisses des populations. Être libéré de la peste, de la faim et de la guerre est souvent un rêve lointain pour les Naboriens accablés de calamités, surtout au milieu du XVIIe siècle. Chaque crise tue des gens, fait diminuer le nombre des mariages et abaisse fortement le nombre de conceptions.

Si la guerre touche surtout Saint-Avoïd au XVIIe siècle, les épidémies la frappent épisodiquement. Si les contemporains parlent de la peste, il s’agit en fait de maladies dont il est souvent difficile de connaître aujourd’hui le nom. Dans tous les cas, ce sont des maux devant lesquels on est terriblement désarmé. En 1575 et 1587, par exemple, la contagion est si meurtrière que le conseil municipal fuit la ville pour se réfugier à Hombourg-Haut. Si la dernière grande épidémie de peste frappe Marseille en 1720, les épidémies ne disparaissent pas. Dans de nombreuses régions de France, elles perdent de leur intensité, mais à Saint-Avold, elles continuent à faire des ravages jusqu’à la veille de la Révolution et on observe de violentes augmentations de la mortalité sans qu’on sache exactement quelle est la maladie qui est en cause.

Dans l’hiver 1762-1763, une épidémie se déclare. Le 17 janvier 1763, les autorités municipales notent que “depuis un mois il règne quantité de maladies en cette ville qui augmentant journellement jusqu’au point qu’il se trouve actuellement aux environs de quatre vingts malades outre vingt personnes qui sont mortes depuis Noël dernier”. Dépassés par l’ampleur du désastre, les édiles supplient le procureur de Lorraine de leur dépêcher des Frères de la Charité pour aider les médecins. Le 22 janvier, ils prient l’évêque de permettre à la ville de faire gras durant le Carême car la population est déjà très affaiblie par un “froid continuel et des maladies qui règnent dans la ville”. Quelques jours plus tard, ils demandent à l’intendant d’être exemptés de certaines taxes à cause des “maladies régnantes ayant enlevé quantité de bourgeois”. Durant la dernière semaine du mois de janvier, le mal mystérieux continue de frapper aussi vigoureusement emportant plus de seize personnes.

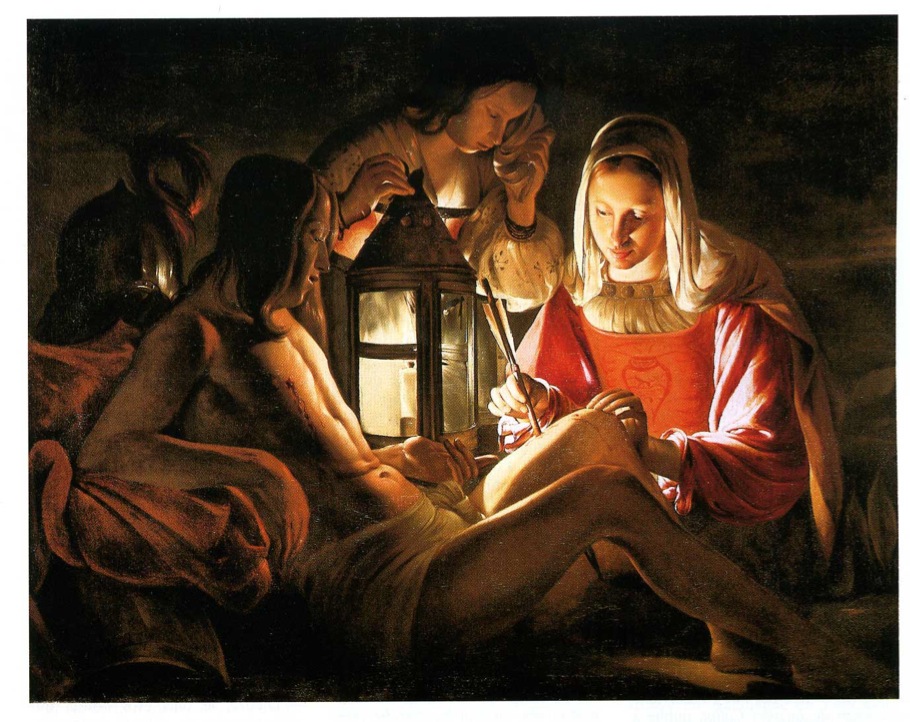

Sainte Irène soignant saint Sébastien

Tableau de Georges de La Tour

Sainte Irène soignant saint Sébastien

Tableau de Georges de La Tour