Anny Schaal à 17 ans

Anny Schaal à 17 ans

De 1929 à 1945, souvenirs d’une Naborienne.

par Anny Schaal (extraits de l’article paru dans le numéro 24 du Cahier du pays naborien)

Nous publions ici le récit autobiographique d’Anny Schaal dans son style oral. Ce travail de mémoire est précieux pour la connaissance de la vie quotidienne de nos grands-parents et parents durant ce tragique XXe siècle et du passé récent de Saint-Avold.

Qui aurait imaginé que ma naissance à Saint-Avold le 22 novembre 1929, dix ans avant la Deuxième Guerre mondiale, allait entraîner un tel parcours de vie ?

Dans mon enfance, la ville grouillait de soldats, d’ouvriers, occupés à construire la ligne Maginot, d’où une grande activité. J’ai encore quelques souvenirs précis : l’école, les copines, la radio, les défilés en ville, les drapeaux rouges…

Mes parents ont tenu à cette époque successivement deux cafés : tout d’abord le “Tiger Bock”, puis le Café des Sports, rendez-vous de toute une jeunesse laborieuse et sportive. Pour être un homme, à l’époque, il fallait aimer et supporter l’alcool. Mais l’atmosphère troublée qui régnait faisait aussi que l’on s’y rassemblait le soir pour écouter à la radio les discours enflammés d’Hitler qui poussait le peuple allemand à la guerre. Cela se faisait dans un silence total, mais, après, les discussions et commentaires allaient bon train.

Les défilés, auxquels j’assistais enfant, me reviennent en mémoire par “flashs”… la fanfare annonçant le cortège militaire marchant au pas, l’harmonie municipale accompagnant les manifestations patriotiques… J’entends et je revois tout cela avec des drapeaux multicolores ou bien les cérémonies du 1er mai où fleurissaient les bannières rouges de la C.G.T…. Parce qu’à ce moment, une partie de la population était communiste : la difficulté à vivre la poussait à penser ainsi ; le communisme représentait un rêve pour elle ; gagner sa vie était un combat continuel. Les familles nombreuses étaient la règle. Les prestations sociales n’existaient pas plus que le confort dans la plupart des maisons, on en était au temps de la lessive à la main avec une grosse brosse de chiendent. En ville il y avait beaucoup de toutes petites boutiques, les femmes y travaillaient par nécessité. Malheureusement, pour les plus pauvres, le vin était parfois le dérivatif, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer. La période était difficile ; en plus, il y avait la peur de la guerre ; chez tout le monde, on pensait qu’elle n’était pas loin. La construction de la ligne Maginot entretenait cette inquiétude. La ville était pleine de soldats.

Il y avait aussi les processions religieuses qui, elles, se déroulaient de manière plus calme, plus douce aussi, peut-être grâce à la présence de ces petites filles dont je faisais partie, dans leur tenue immaculée et suivant le prêtre dans un parcours semé de pétales de roses, au son des prières formulées à voix haute que les fidèles, adultes, alternaient avec les Ave Maria dans une joyeuse cacophonie, selon le principe du canon, c’est-à-dire en terminant le couplet que les chanteurs suivants enchaînaient dans la dernière reprise.

Après le repas de midi, je jouais parfois avec mes amies à la dînette. Au lieu de me servir de limonade et de sirop comme le pensaient mes parents, je me servais de fonds de verres et de bouteilles pour faire du commerce avec mes copines. Nous prenions ensuite le chemin de l’école, d’une démarche qui ne traduisait nullement notre envie d’en découdre avec les difficultés scolaires. On jouait aussi entre copines à des jeux qui n’existent plus : on faisait des rondes, on sautait à la corde et on jouait aussi aux billes, on se racontait des histoires.

Moi, j’aimais bien lire, alors parfois je me mettais dans la lessiveuse et je lisais. Le temps passait comme ça ; et puis il y avait aussi les copains, on faisait quelquefois des conneries, faut pas croire, oh la la !… Une fois, j’ai voulu noyer mon frère ! C’était là où il y a le stade maintenant ; avant il n’y avait rien à part un hangar qui appartenait à deux vieilles filles et un petit bassin naturel, parce qu’il y avait de l’eau à l’époque dans ce coin-là. Un jour on est allé jouer dans ce jardin et j’ai poussé mon frère dans l’eau. En rentrant, j’ai eu une raclée formidable. En plus, mon frère n’aimait pas l’eau, alors…. En général mon père n’était pas sévère ; les parents n’avaient pas beaucoup de temps pour nous, on était souvent tout seuls, on se baladait et l’été on allait se baigner au lac à Saint-Avold , à deux kilomètres à pied.

L’école se situait à trois cents mètres de la maison ; nous y apprenions le français sous la tutelle des bonnes sœurs, mais cette langue-là m’était quasiment inconnue et ne trouvait son utilité que de façon administrative. En famille ou encore dans la rue, avec les copines, avec les commerçants aussi, nous parlions le patois que tout le monde autour connaissait, comprenait et avait l’habitude d’employer. L’usage de ce langage explique en partie mon aventure. Certains chercheurs estiment son existence à plus de mille six cents ans, peu importe ! À l’heure actuelle, il permet toujours une vraie communication le long du Rhin même si sa transcription reste pratiquement impossible. La langue allemande s’est-elle inspirée du «Platt» ? Peut-être ?

À Saint-Avold aussi, le patois restait courant et ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai appris que, depuis les années 30, la presse allemande réclamait le rattachement de la Moselle au IIIe Reich sous le prétexte d’unir des populations partageant une langue et une même civilisation. Ainsi se dessinait la tentative de “regermanisation” des Mosellans de l’est qui occupaient l’espace compris entre une ligne allant de Thionville à Sarrebourg et l’actuelle frontière allemande.

Le “Tiger Bock” près de l’actuelle rue des tanneurs - La procession de la “Fête-Dieu” en ville

Le “Tiger Bock” près de l’actuelle rue des tanneurs - La procession de la “Fête-Dieu” en ville

Première évacuation

Tout le monde s’y attendait, sans pourtant trop y croire, mais, en été 1939 (la date exacte m’échappe), l’ordre d’évacuer a touché toute la région frontalière. Mon père, qui avait vendu le camion pour acheter une voiture, a emmené toute notre petite famille, sans oublier le chien, en direction de Liffol-le-Petit, dans la Marne, à la lisière des Vosges.

Très rapidement l’autorisation de rentrer chez nous a été donnée. Mon unique souvenir de cet endroit est celui d’une grande pièce, accessible par deux escaliers, dans laquelle nous restions tous confinés. À ce moment-là, il s’agissait pour moi d’une simple aventure, un jeu de rôle en somme, crédité de surprises journalières.

À notre retour à Saint-Avold, tout était à sa place, rien n’avait bougé pendant notre absence ; les portes fermées à clef, comme avant ; les militaires avaient assuré la sécurité des lieux. Je me souviens d’une tarte aux fruits posée sur la table de la cuisine que ma mère, juste avant de partir, avait cuite, mais oubliée dans la précipitation de ce départ ; bien sûr, entre-temps, le gâteau avait moisi… La vie reprenait son cours, sans cette tranquillité d’esprit qui régnait auparavant ; cette évacuation n’avait fait que conforter l’idée d’une guerre imminente. Quant aux tractations politico-militaires entre les alliés de la France d’alors et le Reich, elles ne me concernaient pas vraiment, d’ailleurs elles me dépassaient… Et puis n’étais-je pas juste une petite fille de dix ans censée jouer à la poupée ?

Deuxième évacuation

Elle date du 1er septembre 1939, soit deux jours avant la déclaration officielle de guerre, donc ordonnée de toute urgence ! Beaucoup plus importante aussi, cette évacuation s’adressait à toute la population civile ! La majeure partie d’entre nous fut dispersée dans trois départements de l’intérieur… la Vienne et les Charentes. Les familles de mineurs étaient dirigées soit vers les mines du Nord aux alentours de Lens, soit vers les mines de la Loire comme à Saint-Etienne.

Mon père, qui possédait l’autonomie de sa voiture, décida de prendre la route en direction de la Bretagne. C’est dans la Sarthe que nous allions poser nos valises, près de La Flèche, à Mansigné. J’allais à contrecœur à l’école où je venais d’être inscrite. Pour la majorité des villageois, nous n’étions rien d’autre que des “Boches” (plus de soixante ans, après je ne peux toujours pas prononcer ce mot aux consonances si péjoratives, une vraie insulte). Mon père, lui, parlait très mal le français ; de plus nous avions tous cet accent lorrain très appuyé, cependant nous restions plus patriotes, plus attachés à notre pays que les gens du cru. N’avions-nous pas sacrifié tous nos biens pour la défense de notre patrie, laissant derrière nous une partie de nos racines ?

Le bureau de la mairie, qui versait au nom de l’Etat une aide sous forme de rente, assurait les dépenses de notre quotidien tant bien que mal ; mais ce quotidien comprenait aussi les ennuis de santé ; ainsi, en cet hiver 1939, ma mère dut être hospitalisée pour un goitre, ma sœur, une diphtérie. Mon père avait loué une petite maison composée d’une grande pièce commune, où trônait une cheminée, et de deux chambres à l’étage, où nous dormions sous des couvertures sur de la paille répandue à même le sol. Les jours de froid, nous profitions de la chaleur diffusée par le feu de bois…

Nous sommes restés là de l’automne 1939 au printemps 1940, puis, un jour, les gendarmes sont venus nous avertir : la nationalité de mon père étant allemande, nous étions ennemis de la France ! Le gouvernement d’alors, prévoyant une prochaine guerre, avait recensé les lieux capables de rassembler les civils allemands et autrichiens dans le but évident de les surveiller étroitement. Un des endroits répertoriés se trouvait à côté d’Aix-en-Provence, au camp des Milles ; mon père devait s’y présenter. Soit ! Seulement il n’était pas du tout pressé de se faire interner, comme on peut l’imaginer ; au lieu de rejoindre la destination imposée, il continua sa route jusqu’à Saint-Raphaël, en bord de Méditerranée. C’était la première fois que je voyais la mer.

Le camp des Milles

Un peu perdu, ne sachant où aller, comment poursuivre notre voyage, mon père a garé la voiture en bordure de mer. Une dame, propriétaire d’un hôtel, voyant notre embarras, a proposé de nous héberger gratuitement. Elle nous a mis en contact avec une personne de Saint-Raphaël qui possédait une maison dans l’arrière-pays, à Bagnols-en-Forêt. Après accord avec celle-ci, nous sommes partis dans ce village. Hélas, au bout d’un mois, les gendarmes sont revenus, avec encore le même mot d’ordre : « Monsieur Schaal, vous devez aller aux Milles » !

Nous étions obligés de repartir bien malgré nous. Voulant garder la famille réunie, mon père chercha à nouveau un logement, tout près des Milles, à Aix-en-Provence. Une fois trouvé, l’appartement se révéla rapidement invivable à cause du propriétaire qui, tous les jours ivre, piquait des crises de folie furieuse. Quand les gendarmes sont revenus, ils emmenèrent eux-mêmes mon père au camp des Milles. Ce camp, gardé par des militaires français, s’étendait sur trois hectares ; c’était en fait une ancienne briqueterie qui avait connu la faillite avant la guerre.

Quand mon père fut interné, il y avait là quelque 1 500 détenus, des Allemands pour la moitié, 25% d’Autrichiens et les autres de différents pays d’Europe. La majorité de ces personnes avait fui leur pays dans les années trente lors de la montée en puissance des théories nazies ; ils avaient choisi la France, terre de liberté, des Droits de l’Homme et aussi un peu pays de cocagne. Beaucoup d’entre eux étaient auparavant des gens aisés. Il y avait là des artistes, des peintres, des écrivains, des comédiens aussi ; et puis les autres, simples ouvriers ou artisans, presque tous de confession juive.

Les Milles : les tuileries de la Méditerranée - Une sentinelle française

Les Milles : les tuileries de la Méditerranée - Une sentinelle française

La promiscuité, la saleté causée surtout par la poussière de briques, l’absence de sanitaires convenables et le manque d’eau rendaient la détention très pénible à supporter. En revanche, la discipline était relativement souple : à part le pointage matin et soir et les corvées réparties entre quelques hommes, les autres pouvaient bénéficier d’une certaine liberté. Mon père put ainsi faire la connaissance de la famille Alonso qui exploitait les vignes le long du camp ; ce monsieur accepta de nous louer un cabanon situé dans les terres et chargea même son fils d’aller chercher toute la famille restée à Aix-en-Provence. Ce jeune homme nous y emmena donc dans la voiture de mon père. Chargement et déchargement de la voiture se faisaient selon un rituel bien établi ; chacun avait sa part de travail. C’est certainement cette famille Alonso qui au long de notre errance à travers le pays fut la plus gentille envers nous. Peut-être qu’ayant vécu des situations analogues en fuyant le franquisme, elle comprenait notre situation. (J’ai d’ailleurs cherché à les retrouver après la guerre, mais en vain, les voisins les croyaient décédés).

Nous étions désormais installés dans un cabanon en plein été, à quelques centaines de mètres du camp ; la rusticité de notre installation était supportable et, petit à petit, nous avons réorganisé notre vie. Mon père avait beaucoup de temps libre dans ce camp où se côtoyaient les gens riches et les maigres de la bourse ; des petits trafics se sont rapidement mis en place : coupe de cheveux contre cigarettes, verre d’alcool contre lecture du journal, ressemelage contre affûtage des lames de rasoir… Le cabanon s’est transformé doucement en lieu de rendez-vous où quelques internés échangeaient leurs projets d’évasion, parlaient de leur passé aussi, de leur curieuse trajectoire de vie de romanciers ou cordonniers, d’artistes de théâtre ou couturiers…

La politique alimentait également les conversations, ainsi que les petits faits divers du camp. Mon frère et moi avions une mission importante : aller à bicyclette au village chercher à boire et faire de petites courses. Sur le porte-bagage du vélo était fixée une bonbonne de cinq litres. À notre retour, ma mère revendait le vin au verre à ces clients particuliers. Puis tout le monde retournait au camp pour le pointage et la soupe du soir.

Retour des Milles

À la signature de l’armistice, le 26 juin 1940, le maréchal Pétain s’engagea à remettre au vainqueur tous les Allemands et Autrichiens immigrés en France. Il a donc fallu livrer les détenus du camp des Milles aux Allemands. Profitant d’un moment de flottement dans la direction du camp, quelques prisonniers s’échappèrent, les uns en direction de Marseille, espérant gagner l’Algérie, les autres vers l’Espagne pour un hypothétique voyage vers les États-Unis où ils avaient un peu de famille ou des amis. Pour nous, la consigne était de retourner au plus vite en Moselle, qui faisait alors partie du Reich allemand. Le 17 juillet, les derniers détenus du camp, environ 750, étaient embarqués dans des wagons pour une destination non précisée. Hélas, nous l’apprîmes plus tard, beaucoup terminèrent dans des chambres à gaz. Quant à nous, la voiture chargée, nous nous sommes dirigés vers Saint-Avold, quittée depuis pratiquement une année.

Assez curieusement, nous avons trouvé sur le chemin du retour une campagne verte ; mon père m’expliqua que les céréales et les pommes de terre ayant passé l’hiver 1939-1940 en terre, à défaut d’être récoltées, elles avaient à nouveau germé spontanément au printemps suivant. Nous retrouvions donc Saint-Avold qui, à part la présence des soldats allemands dans les casernes de la ville, était devenue un endroit fantôme. Nous étions revenus parmi les premiers. Notre logement avait été vidé, complètement pillé et dévasté. Tout avait disparu : vêtements, vaisselle, coupes sportives gagnées à la lutte par mon père… Ce qui traînait encore était déchiré, cassé et dispersé dans tout l’appartement. En dessous, dans le café, il ne restait plus rien de valable. Sans perdre de temps, il a fallu retrousser les manches et se mettre au travail pour jeter l’irrécupérable, réparer ce qui pouvait l’être et tout nettoyer pour se procurer très vite de quoi manger et de quoi se reposer.

Un détail me revient : mes socquettes étaient trouées et maman, n’ayant pas le temps de s’occuper de les réparer, me demanda de me débrouiller seule et c’est ainsi qu’à dix ans et pour la première fois je reprisai mes chaussettes. C’était le début de l’apprentissage des travaux ménagers ; j’appris très vite et cela allait m’être utile par la suite.

Les années 1941 - 1942

Nous étions désormais sous l’autorité allemande et donc obligés de suivre leur enseignement à l’école. Parler le français était interdit dans la cour, mais aussi dans la rue et dans les commerces. L’ambiance générale de l’époque était à l’effacement. Ne surtout pas se faire remarquer par les Allemands qui surveillaient tout. J’allais à la “Volksschule” jusqu’en 1942, puis à l’école maintenant appelée “Pierre Frisch” au-dessus de l’église. Nos enseignants étaient surtout des femmes, ou des hommes réformés ou trop âgés pour effectuer le service militaire actif. L’éducation n’était ni plus ni moins que de la propagande nazie. On débutait la journée scolaire par le salut hitlérien, puis apprenions à glorifier le régime par des chants de guerre et suivions l’endoctrinement essentiel au programme, même après les cours où nous apprenions la discipline, à marcher au pas, défiler… Il faut bien se rendre compte que tout cela était parfaitement réfléchi, puisque le but était de transformer la Moselle-Est en territoire allemand.

Le Gauleiter Burckel, dans un discours, précisait la mission que le Führer lui avait confiée : « germaniser la Moselle pour qu’elle devienne à jamais allemande » ! Burckel, ami personnel de Hitler, était le chef de l’administration civile et militaire ; il avait les pleins pouvoirs sur le territoire mosellan. Les enseignants avaient donc comme tâche de reformer l’esprit et l’âme des jeunes Lorrains et de les enraciner ainsi dans la culture allemande.

Personnellement, en tant que petite fille, ces choses-là me passaient au-dessus de la tête, mais, au fond de moi, je n’ai jamais pu entrer dans ce système ; il faut dire aussi que mon père restait farouchement hostile à tout ce qui concernait l’Allemagne. Le Café des Sports avait rouvert ses portes, ramenant notre clientèle, mais, après seulement quelques mois, les autorités fermaient notre établissement à cause des propos que proférait mon père contre les occupants. C’était un communiste parmi les plus fervents et son discours anti-conformiste et anti-Allemand ne passait pas inaperçu.

À la fin de cette année 1941, maman fut hospitalisée à Sarrebruck pour subir une nouvelle opération d’un goitre, ce qui, à l’époque, n’était pas une chose courante, ni vraiment maîtrisée : ses cordes vocales abîmées lui ont par la suite laissé une petite voix fluette et éraillée, elle qui auparavant se servait de sa jolie voix pour chanter… Quant à papa il n’avait toujours pas compris que la police s’intéressait à lui, car, malgré la fermeture du Café des Sports, il continuait à exprimer ses opinions anti-Hitlériennes, notamment lorsque, après l’attaque de la Russie le 22 Juin 1941, il affirma à ses amis que « cette fois, Hitler était foutu », que « ce que Napoléon n’avait pas réussi à faire, lui n’y parviendrait pas non plus » ! Ces mots furent rapportés à la Gestapo et, un matin, celle-ci l’emmena à Metz, à la prison de Queuleu. Il fut jugé et condamné à deux ans de détention à Pirmasens où, durant sa peine, il dut avec d’autres prisonniers fabriquer des chaussures.

Nous nous sommes alors installés rue des Anges, dans l’aile d’un grand bâtiment comprenant, au rez-de-chaussée, la cuisine et la salle à manger et, à l’étage, quatre grandes pièces. Nous nous sommes regroupés dans une seule de ces chambres, afin de louer les trois autres, essentiellement aux épouses de militaires venant passer quelques jours auprès de leurs maris cantonnés à Saint-Avold. Ces loyers nous assuraient au moins la nourriture…

En août 1942, le Gauleiter Burckel décida que désormais les Mosellans seraient soumis au service militaire allemand. La germanisation en douceur était terminée ! La population civile n’acceptant pas cela, la résistance s’organisa. Quant aux jeunes appelés qui refusaient le service allemand, ils mettaient en danger la vie de leur famille. Alors, que faire ? Pourquoi un service militaire allemand ? Pour la germanisation des jeunes Mosellans et Alsaciens bien sûr, mais aussi parce que, durant l’hiver 1941-1942, l’armée d’occupation engagée sur le front russe bloquée près de Moscou, subissait beaucoup de pertes humaines et matérielles à cause du froid et de la résistance farouche des Soviétiques. Il fallait remplacer les hommes ; en Allemagne, ils n’étaient plus nombreux. Le résultat ne fut pas celui prévu. Le vrai visage du nazisme se découvrait chaque jour un peu plus et la résistance devenait, elle, plus forte.

Notre famille Schaal se repliait de plus en plus sur elle-même : papa était encore en prison, maman était malade et nous, les enfants, à treize et quatorze ans, n’étions pas d’un grand secours et vivions dans la peur : qu’allait-il encore nous arriver ?

Mon père fut libéré plus tôt que prévu, à la fin de l’année 1942. Lui, d’ordinaire “grande gueule” revint, chose rare, en adoptant un profil bas et ne pensa plus qu’à se remettre en forme. Son énergie revint peu à peu ; il voulait reprendre ses livraisons avec son camion qui était toujours dans la cour. Mais le Gauleiter Burckel décida à la mi-janvier 1943 de la déportation de tous les Mosellans jugés “mauvais patriotes” ! À partir de là, on les appellerait “travailleurs forcés” et ils seraient envoyés travailler en Silésie du sud, en attendant d’aller germaniser la plaine russe, car la défaite n’était pas imaginable pour les responsables allemands. Évidemment mon père fut quasiment désigné d’office.

La transplantation

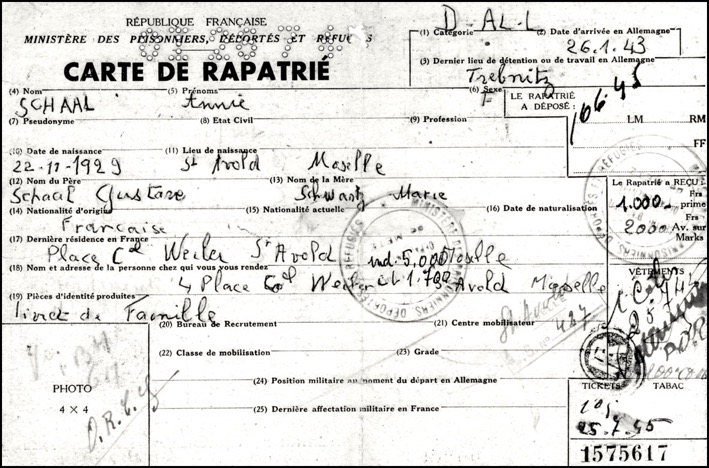

Dans mon esprit, le monde devenait fou. J’avais treize ans et j’espérais qu’après tout ce périple à travers la France, Saint-Avold serait le refuge éternel. J’étais loin de penser que c’était le début d’une terrible aventure qui commença le 26 janvier 1943. A six heures du matin, police et gestapo ont frappé très fort à la porte d’entrée. Cela m’a réveillée et j’ai tout de suite pensé qu’on venait nous chercher. J’avais bien deviné… Les autorités allemandes nous laissaient deux heures pour faire nos valises, fermer l’appartement. Sous le choc de cette interpellation, nous avons, dans un affolement total, jeté pêle-mêle des habits dans des valises. Dans ce bouleversement mon père parlait de se pendre, ma mère pleurait, mon frère restait abasourdi ; j’ai l’impression que c’était encore moi, jeune fille de treize ans, qui maîtrisais le mieux la situation. Durant tout ce temps, les Allemands nous surveillaient, fusils à l’épaule. Il n’était pas question que l’on puisse se sauver. Au bout des deux heures prévues, nous avons été jetés avec les bagages dans un camion, pour nous emmener à la gare, toujours sous haute surveillance. Ce matin-là, nous étions les seuls de Saint-Avold à être embarqués.

À la gare, un train déjà rempli d’autres déportés nous attendait. Personne ne savait où on allait atterrir ; les suppositions les plus horribles circulaient : la prison, les camps de déportation, le travail forcé… Moi, j’ignorais l’existence de tout ce système de destruction. Mon père par contre, étant déjà passé entre les mains des nazis, savait ce qu’étaient interrogatoires et emprisonnement et avait une peur terrible de ce qui pouvait nous arriver. De ce voyage qui nous a amenés en Silésie du sud, je n’ai aucun souvenir. J’étais complètement anéantie. La Silésie du sud était à cette époque allemande ; aujourd’hui, elle fait partie de la Pologne.

On nous a fait quitter les wagons à Trebnitz, rebaptisé Trzebnica . Nous avons été regroupés dans une immense maison de cure, au bord d’un lac. La famille Schaal s’est retrouvée avec une autre famille dans une pièce. À huit, il a fallu s’organiser pour vivre ensemble. Très rapidement nous avons été dispersés dans différents endroits où la main-d’œuvre manquait. Personnellement je me suis retrouvée à travailler dans une laiterie, mon frère dans un atelier de mécanique, mes parents dans une entreprise qui jumelait transport et restauration, connue sous le nom de “Konzerthaus Kober”. Le soir, le travail fini, il fallait retourner au camp.

Au bout de quelques mois, la maison de cure qui nous hébergeait a été transformée en hôpital pour soigner les blessés de la guerre en Russie. Nous dûmes donc la quitter. À ce moment, madame Kober a cherché à nous garder, car elle appréciait nos services : ceux de ma mère en cuisine et restauration et ceux de mon père en tant que manutentionnaire dans la partie transport. Elle dut s’engager à nous surveiller, pour éviter une évasion ; de plus, elle fut obligée de nous chercher un logement. C’est ainsi qu’un petit appartement, bien entendu sans aucun confort, a été réquisitionné pour nous, pas très loin de leur maison ; nous nous y retrouvions ensemble après le travail. Nous avons ainsi vécu deux ans à Trzebnica, avec sans cesse la peur : peur de l’inconnu, d’être arrêtés, emprisonnés ; aussi nous nous faisions discrets.

Le Konzerthaus de la famille Kober

Le Konzerthaus de la famille Kober

L’arrivée continuelle de blessés allemands venant du front russe nous montrait que la marche triomphale vers Moscou, promise par Hitler, avait avorté. Des bruits, des murmures circulaient, qui avaient une toute autre résonance que le discours officiel, toujours le même : « Nous vaincrons, car la race arienne est la plus forte ». La censure veillait et malheur à celui ou celle qui colportait des bruits défaitistes. Tout au début de 1945, l’ambiance générale s’était encore dégradée. On parlait de plus en plus de l’arrivée prochaine de l’Armée Rouge. Puis l’ordre d’un nouveau repli stratégique est arrivé. Cela nous concernait directement. Toute l’armée allemande de notre secteur devait se replier de l’autre côté de l’Oder pour constituer une nouvelle ligne de résistance. Ils ont pris avec eux tous les blessés et malades allemands hospitalisés. L’Oder était à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Trzebnica.

La population civile, à l’exception des personnes d’origine polonaise, allait suivre l’armée et se replier. Mais nous autres, Français prisonniers des Allemands… Les Kober désiraient nous prendre avec eux. Mon père pensait qu’en tant que Français nous ne risquions rien de la part des Russes. Nous nous sommes réfugiés dans notre petit appartement, dans l’attente de ce qui allait nous arriver ; ça n’a pas duré longtemps. Le 28 janvier 1945, précisément deux ans jour pour jour après avoir débarqué à Trzebnica, les Russes sont arrivés. Nous espérions être libérés du joug des Allemands, mais nous n’imaginions point ce qui allait nous arriver par la suite. Les Russes sont donc arrivés à Trzebnica, les chars en premier, puis les soldats à pied, s’abritant derrière les tanks, et enfin les camions. Du haut de notre appartement, à travers les volets fermés, nous observions ce défilé de matériel, d’armes et d’hommes. C’était impressionnant. La nuit tombée, les scènes d’horreur ont commencé, suite à une beuverie collective. La vodka servie dans des seaux coulait à flots. Une fois saouls, les soldats ont commencé à piller, à brûler tout ce qui pouvait l’être, à violer aussi ! Un soldat saoul n’est plus une personne humaine ; la plupart étaient comme hypnotisés par les montres et les bijoux. Les Allemands, pendant leur invasion de la Russie, avaient pratiqué la politique de la terre brûlée, les Russes leur rendaient la pareille.

Après cette première nuit d’horreur, nous nous sommes réfugiés dans le couvent du village, pas loin de notre appartement ; un couvent immense entouré de hauts murs, dont une grande partie avait été transformée en hôpital. En se repliant derrière l’Oder, les troupes avaient emmené leurs blessés. Nous avons donc occupé cette partie du couvent libérée ; la population civile allemande qui était restée est également venue se réfugier avec nous. La protection du couvent était très théorique ; les Russes se sentaient chez eux partout, d’autant qu’ils se servaient de la partie transformée en hôpital pour soigner leurs propres blessés. À notre arrivée chez les sœurs, elles nous ont donné une chambre en nous demandant de rester calfeutrés dedans. À l’intérieur de cette pièce, il y avait un débarras rempli du linge de l’hôpital. Voyant la tournure des événements, mon père poussa ma mère et moi-même dans cette alcôve, puis, avec l’aide de mon frère, plaça devant une grande armoire. Ensuite ils se postèrent devant la porte de notre chambre.

Je ne peux pas vous raconter la peur, l’inquiétude qui nous travaillaient au fond de notre cachette. À tous les soldats qui couraient par là à la recherche de “magda” (des femmes), ils répondaient : « nicht magda, nous Fransouzkis ». Ma mère voulait absolument sortir de notre cachette, pour rester avec papa. Heureusement, elle n’avait presque plus de voix et, pour empêcher les Russes de l’entendre, j’ai été obligée de lui mettre la tête dans les piles de linge sale. Cette situation ne pouvait pas durer, nous mettions en jeu la vie des sœurs, si jamais on nous trouvait. Elles nous ont conseillé de rejoindre une annexe du couvent, située juste devant celui-ci.

Le couvent

Le couvent

Là se trouvaient les Français (ex- militaires, prisonniers, travailleurs de force) et quelques civils polonais ; nous étions très nombreux, beaucoup d’hommes et quelques femmes. Une sentinelle, un Mongol, protégeait cette entrée jour et nuit. Ce qui m’a le plus étonnée en pénétrant dans ce bâtiment, c’est que tout le monde parlait le français ; moi, je ne le pratiquais plus depuis longtemps et, au début, je n’y comprenais rien ; aussi avais-je décidé de me taire et d’écouter un maximum ; ainsi quelques mots me revinrent assez rapidement.

Comme il fallait bien manger, mon père sortait en ville et allait chercher dans les maisons ravagées s’il trouvait quelque chose de comestible. À son retour, il profitait de la cuisine des sœurs pour nous confectionner un semblant de repas. Cet épisode a duré 8 jours, puis l’ordre d’évacuer est arrivé.

Exode vers la Russie

Nous étions gênants, si près du front de guerre ; la France était alliée de la Russie, il fallait nous mettre à l’abri. Là-dessus, tous les Français du camp sont partis dans Trzebnica à la recherche de charrettes en bois à quatre roues qui servaient normalement de moyen de transport dans le travail quotidien. Nous avions les mêmes en plus petites dans nos campagnes. Mon père a réussi à en trouver deux dans lesquelles tous nos bagages ont été casés ; puis nous avons constitué deux attelages, d’un côté ma mère et mon frère, de l’autre, mon père et moi-même.

L’ensemble du camp a ainsi formé une file de malheureux traînant leurs chariots ; le gardien du camp, le Mongol, nous a accompagnés ; il avait un plan de marche. À toutes les intersections, des femmes russes, chargées de la circulation, indiquaient le chemin à suivre. Pendant des jours, nous avons marché toujours vers l’est. Toute la journée, on n’entendait que « Dawaï, dawaï » (plus vite) ! Le soir, nous nous arrêtions dans les fermes isolées dont quelques-unes n’avaient pas été entièrement vandalisées ; aucune n’avait été incendiée.

Pendant notre marche, des convois militaires allant au front nous croisaient et, nous prenant pour des prisonniers de l’Armée Rouge, nous insultaient, riaient en se moquant de nous. Cela a été terrible de tirer continuellement ces charrettes chargées ; de fatigue, j’ai plus d’une fois crié à mes parents : « Allez, jetez tout ça dans le fossé, je n’en peux plus ! » Heureusement qu’ils ne m’ont pas obéi. La faim et la soif nous accompagnaient tout au long des jours, la soif surtout qui donne l’impression de se dessécher sur pied et de ne plus pouvoir avancer. Il fallait attendre le soir pour s’arrêter, toujours dans une ferme isolée, abandonnée. Nous pouvions enfin nous désaltérer, manger, nous reposer ; une fois, même, nous avons trouvé une ferme où tout était resté intact, rien n’était abîmé ; je suppose que des officiers russes l’avaient occupée à un moment donné. Je revois maman ouvrir un placard et y découvrir, émerveillée, vêtements, linge, chaussures ; on en a profité pour se changer. Je ne sais plus depuis combien de temps nous n’avions pas porté de vêtements propres ! En regardant de plus près, ma mère s’est écriée : « Et cela vient de Paris ! »

Elle a trouvé des chaussures en cuir à semelles de crêpe, ce qui à l’époque était une nouveauté. Elle était comme une gamine, contente de ces chaussures qui lui allaient parfaitement ; il faut savoir aussi que les siennes étaient complètement usées à force de marcher. Moi aussi, j’ai trouvé quelque chose qui m’allait bien : un maillot de bain bleu et blanc en lainage tout fin ; comme je savais déjà nager, qu’il me plaisait, je l’ai déclaré mien. Nous avons chargé dans nos charrettes nos nouveautés. Un peu plus ou un peu moins à traîner, cela n’avait plus beaucoup d’importance… Dès le lendemain, la colonne s’est remise en route ; toujours vers l’est.

Combien de temps, au total, avons-nous traîné notre “barda”, je ne saurais pas le dire. Je vivais au jour le jour et ils se ressemblaient tous. Une fois, à l’arrêt dans une ville bombardée, j’ai dit à mon père : « Cela suffit, je n’en peux plus de marcher ! » J’étais morte de fatigue, de faim, de soif… Mon père, toujours à l’affût d’une quelconque trouvaille, découvrit au milieu des gravats de ce qui avait dû être une épicerie, une bouteille d’eau intacte. Incroyable, alors que tout était en petits morceaux ! En un tourne main, il la ramasse, l’ouvre et me l’apporte. Je me souviendrai toujours de cet instant. Cette eau pétillante était tellement bonne que je croyais boire du miel… Après ce réconfort, cela allait de nouveau mieux. Les « dawaï » du Mongol ont repris et, sans vraiment nous en rendre compte, nous sommes arrivés en Pologne, au bout d’environ 200 kilomètres, par chance sans neige ni pluie.

À la frontière, fin de la marche et embarquement dans un train qui nous emmène à Czestochowa (la ville de la vierge noire), située à une cinquantaine de kilomètres. C’était en février 1945 et nous y sommes restés 4 mois. Là nous avons été dirigés vers ce qui restait du quartier juif ; il y avait encore quelques maisons debout. Les Russes y installèrent l’intendance et la cuisine pour toutes ces personnes qui arrivaient de partout. Nous devions être un peu plus de mille personnes. L’armée avait réquisitionné des chambres tout autour de ce quartier. Nous nous sommes retrouvés chez un Polonais, professeur de français qui habitait aussi près du quartier juif, dans la rue Garibaldi. Il en voulait terriblement aux Russes et à cette guerre qui avait coûté la vie à sa femme ; il vivait là avec sa fille et était content de pouvoir bavarder en français avec ma mère, qui, de toute notre famille, le parlait le mieux.

L’armée nous garantissait une soupe à midi ; pour le reste, il fallait se débrouiller ; les Polonais eux-mêmes n’avaient pas grand-chose, moins encore. Petit à petit, nous avons revendu beaucoup de nos habits. Ma mère enfilait une robe qu’elle avait traînée dans ses bagages et elle faisait le mannequin. Sur ma mère qui était très fine, les robes avaient de l’allure ; une fois sur les Polonaises, ça n’était pas toujours une réussite. Après marchandage, l’échange se faisait : habits contre nourriture et exceptionnellement contre zlotys, qui se transformaient aussitôt en alimentation.

Parfois, avec mon frère, nous allions voler des pommes de terre ; il en avait découvert un dépôt surveillé par un seul garde. Les pommes de terre étaient à demi enterrées pour éviter le gel ; on se glissait sous les barbelés, entre deux tours du gardien, pour en voler et rapidement nous sauver ; les patates gelées, ça ne vaut pas grand-chose, mais enfin… c’était un peu mieux que rien du tout. Nous passions devant des boulangeries et je disais à mon frère : « Regarde bien, quand je serai de nouveau à Saint-Avold, je t’en ferai tout plein ». Il est vrai que j’adore faire la pâtisserie encore aujourd’hui. D’autres fois, avec mon frère, nous allions à la gare pour porter les bagages des voyageurs en échange d’une pièce. Nous avons également aperçu des jeunes avec des pelles et des pioches qui fouillaient dans les ruines pour, probablement, rechercher des affaires qu’ils avaient cachées avant la destruction du quartier juif.

C’est ainsi que nous avons passé quatre mois à Czestochowa. Czestochowa était devenue pour les Russes un lieu de rassemblement de tous les Français que l’armée soviétique avait libérés du joug allemand pendant son avancée sur Berlin. On y trouvait toutes sortes de victimes du nazisme, principalement des hommes : des prisonniers de guerre, des internés en camps spéciaux (fabrication d’armement), des travailleurs forcés du S.T.O., quelques rescapés des camps de concentration, d’autres exilés comme nous…

Toute cette foule de “va-nu-pieds” oscillait entre la certitude que la victoire était du côté des Alliés, et donc l’espoir d’un rapide retour vers la France, et la peur de ce qui pouvait encore se passer avant ce rapatriement. Dans ce capharnaüm, je me souviens avoir connu des gens de la région du fer, aux alentours de Thionville, un couple âgé avec une nièce, tous originaires de Metz, une famille de Porcelette, village situé à une quinzaine de kilomètres de chez nous, ainsi que des Naboriens, dont le chef de famille était pharmacien à Saint-Avold. Les Allemands avaient remarqué qu’il y avait parfois une animation inhabituelle dans son officine, aussi avait-il été l’objet d’une surveillance particulière. Soupçonné d’apporter aide et assistance aux résistants qui œuvraient dans le secteur de Saint-Avold, il avait été finalement arrêté et expédié avec sa femme et sa plus jeune fille en Silésie le 15 Août 1944, à quelques trois mois de la libération de la ville de Saint-Avold par les Américains. Je me souviens que ma mère, les trouvant trop légèrement vêtus pour la saison, prêta à leur fille un de mes deux manteaux, celui que j’avais également récupéré lors de notre marche forcée à partir de Trzebnica.

Mon frère et moi, nous étions toujours à l’affût d’une affaire quelconque ; tout pouvait rendre service, mais encore ne fallait-il pas se faire attraper. Un jour, l’ordre est venu de nous rassembler avec nos bagages en vue d’un départ vers Odessa et, ceci, en train. Nous n’y sommes jamais arrivés. Au passage de la frontière avec l’Ukraine, le train s’est arrêté et nous avons entendu des cloches sonner ; les soldats nous ont dit que c’était en faveur de la paix, que la guerre était finie, les “Germanski kaput “. Nous étions le 8 mai 1945.

Puis le train est reparti et s’est arrêté à Kiev, puis a pris la direction de Berdichef en Ukraine. On nous expliqua ensuite qu’à Odessa, il n’y avait pas de bateau pour rapatrier les civils français vers Marseille. À Berdichef, nous sommes restés de mai à fin juin stationnés dans des casernes datant des tsars. Dans de très grandes pièces, il y avait des bat-flancs pour nous coucher. Une fois par semaine, possibilité de prendre une douche. Midi et soir, une seule soupe légère, le matin, une boisson tiède. Les cabinets se trouvaient l’un à côté de l’autre, sans séparation. L’intimité n’existait plus depuis longtemps…

À Berdichef, il y avait une grande rivière ; le temps était beau et j’avais le joli maillot de bain récupéré précédemment. Avec d’autres jeunes, on allait nager ; nous chantions ensemble ; en groupe, on se sentait en sécurité. Ces jeunes gens nous surveillaient jalousement, en particulier un certain Gabriel qui m’aimait bien et prenait soin de moi. D’ailleurs il m’a écrit, après notre retour en France. Je me suis toujours demandé comment il avait pu avoir mon adresse, car je ne pense pas la lui avoir donnée… J’avais aussi une copine, Marcelle, qui venait de Metz avec son oncle et sa tante ; je l’ai d’ailleurs revue quelques années plus tard. Nous étions en situation d’attente. La guerre était finie depuis six semaines, nous nous trouvions en Ukraine ; comment cela allait-il se terminer ?

Retour vers la France

Finalement nous avons été embarqués à nouveau dans des wagons à bestiaux. La destination ne nous était pas précisée. Les wagons étaient bondés ; nous ignorions que nous étions partis pour un mois de transport chaotique. Le train s’arrêtait, me semblait-il, au hasard. Pourquoi ? Pour combien de temps ? Nous n’en savions rien.

Souvent, porte ouverte, on s’asseyait au bord du wagon pour regarder le paysage défiler. Les commodités du voyage étaient nulles : on dormait sur le plancher et lorsque le besoin devenait trop pressant, il n’y avait pas d’autre choix que de baisser sa culotte devant tout le monde ; certains se faisaient retenir par les bras pour ne pas tomber du train. Nous profitions des arrêts en pleine nature pour aller nous soulager à l’abri des regards.

Dans le train, deux femmes ont accouché ; malheureusement, les bébés sont décédés… Dans le convoi, il y avait un médecin français qui a aidé aux accouchements, sans pouvoir sauver les petits. Quelques soldats russes, des jeunes d’une vingtaine d’années, nous accompagnaient ; parfois, lors d’arrêts qui se prolongeaient, ils sortaient leurs petits accordéons et jouaient des danses et des chants cosaques ; nous accompagnions le rythme en tapant dans les mains.

Pour nous alimenter, nous avions, d’une part, des rations américaines, du pain dur emballé, des boites de corned-beef, un flacon d’huile et, d’autre part, ce que nous pouvions troquer avec des Polonais lors de nos arrêts. Nous y avons laissé pratiquement tout le reste de nos habits en échange de nourriture, de pain, de saucisses sèches ; tout nous intéressait. Pour arriver à avaler le pain des Américains, ma mère l’enveloppait dans des serviettes mouillées, pour qu’il se ramollisse un peu. En approchant de Varsovie, nous croisions de plus en plus de convois se dirigeant vers la Russie, convois chargés de marchandises, de meubles probablement récupérés par les haut gradés de l’Armée Rouge.

Notre train s’est arrêté aux environs de la gare, avant de repartir rapidement. En traversant la capitale de la Pologne, nous avons vu Varsovie rasée ; plus tard, nous avons appris que les Russes avaient fait exprès d’arrêter leur offensive vers l’ouest pour laisser le temps aux Allemands de démolir complètement la ville, en premier lieu le ghetto juif, puis tout le reste autour. Les 500 kilomètres qui séparent Varsovie de Berlin ont été parcourus dans les mêmes conditions : pas d’hygiène, pas d’alimentation décente et toujours la peur du lendemain. Qu’allait-il encore nous arriver ? Que feraient les Russes s’ils découvraient la nationalité de mon père ?

À l’arrivée à Berlin, on nous a fait évacuer le train pour nous laisser sur les pavés de la gare, avant de nous diriger vers d’anciens wagons de métro berlinois qui stationnaient le long des quais. Pour combien de temps étions-nous là ? De toute façon, il fallait se débrouiller pour vivre jour après jour. Mon père a réussi à récupérer un bac en émail dans la partie mécanique d’un wagon ; après un nettoyage sérieux, il est devenu notre lessiveuse. Une boite de conserve d’un kilo nous servait à chauffer ce que nous avions à manger ; pour cela, un petit feu était allumé entre les rails. Mon père chauffait essentiellement les corn-flakes contenus dans les rations de guerre et nous les mangions avec le pain de l’armée.

Il n’y avait rien à espérer de la part des Berlinois ; ils étaient encore plus démunis que nous et erraient de ruines en ruines en cherchant à récupérer ce qui pouvait encore servir. Ce campement sauvage et improvisé dura une semaine, avant que l’on nous mette dans des camions pour nous placer dans une caserne restée, assez curieusement, entière.

À peine le temps de se retourner dans ce nouveau local que des Anglais arrivèrent avec des camions. Ils nous emmenèrent à Potsdam. Nous quittions le territoire des Russes et entrions dans les zones des alliés de l’ouest, en l’occurrence les Anglais. Cela se voyait tout de suite ; pour nous, c’était l’occasion d’une première douche depuis notre départ de Berdichev ; puis nous avons été saupoudrés d’une poudre blanche contre les insectes et finalement passés en revue devant des médecins.

Après distribution de nourriture, nous avons été logés dans des baraquements où les bat-flancs étaient munis de matelas (le grand luxe après les nuits sur le plancher des wagons)… Après une nuit de réconfort, lavés et nourris, nous avons embarqué dans un train normal en direction de la France, en passant par la Hollande, la Belgique… puis Paris ! La Croix Rouge nous attendait. En nous voyant débarquer, beaucoup de personnes présentes dans la gare se sont mises à pleurer ; vous pouvez imaginer dans quel état nous étions…

Notre périple au départ de Saint-Avold le 26 Janvier 1943 : Trzebnica de février 1943 à février 1945, puis Czestochowa jusqu’en mai 1945,

pour arriver à Berdichev et y rester jusqu’au début du mois de juillet. Enfin Paris après avoir traversé Varsovie, Berlin en ruines, la Hollande et la Belgique.

Notre périple au départ de Saint-Avold le 26 Janvier 1943 : Trzebnica de février 1943 à février 1945, puis Czestochowa jusqu’en mai 1945,

pour arriver à Berdichev et y rester jusqu’au début du mois de juillet. Enfin Paris après avoir traversé Varsovie, Berlin en ruines, la Hollande et la Belgique.

Une fois rassemblés dans des casernes, à nouveau douche, poudre antiseptique et enfin distribution de vêtements propres ; nous avons conservé nos vieux habits, qui, après nettoyage et rafistolage, resserviraient à Saint-Avold. Le lendemain, démarches administratives : elles se sont terminées par la délivrance d’une carte de « patriote-résistant à l’occupation » et d’une somme d’argent.

Enfin, embarquement pour Saint-Avold ! À notre arrivée, voir écrit Saint-Avold m’a bouleversée et une grande émotion nous a tous saisis : c’était fini… quel soulagement ! Nous étions tous vivants, libres, Français !

À notre arrivée en ville, nous n’avions plus rien. Pour commencer, on a installé notre barda dans une pièce qui donnait sur la cour de notre ancien bistrot. En faisant l’inventaire de ce qui nous restait, nous avons retrouvé nos deux valises rouges, en piteux état, mais elles avaient résisté à cet exode. Heureusement, pépé avait acheté une marchandise de bonne qualité… Nous avons aussi retrouvé une grande nappe de table que ma mère avait brodée à la main avant la guerre et qu’elle n’avait jamais pu se décider à échanger contre des produits de première nécessité. Pour moi, c’était incompréhensible.

Au bout de deux ou trois jours, la municipalité nous a pris en charge un mois à l’hôpital Lemire, puis elle nous a trouvé un logement rue Altmayer. À partir de là, il a fallu se reconstruire, imaginer un nouvel avenir et trouver en nous l’énergie nécessaire pour des lendemains meilleurs.